ガイド部会 月ごとの定例研修。植物も磯の表情もその都度変わってきている。

浜の宝探し

海藻の生育状況 ウミトラノオ、ハバノリ(褐藻類)など

ハバノリは高級食材 丹後半島の京丹後市久僧辺りの集落では「ハバメシ」「味噌汁」など、ワカメと同じような用途。

更に、お年寄りにお聞きすると、宮津市波見では食べるが、すぐ近くの岩ヶ鼻では食べないようだ。

イタヤガイ(昔はしゃもじに使われた 左)、タカラガイ(真ん中の2個)、アズマニシキ(右の大小2個)

文珠貝(カガミガイ 左)、橋立貝(ウチムラサキ 右) 名前のとおり天橋立に生息

同内側

トハシダテガイ-500x375.jpg)

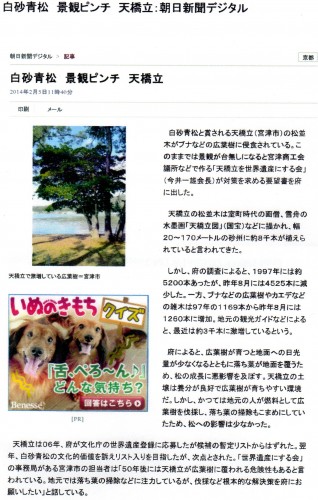

朝日新聞 平成26年2月5日 掲載

朝日新聞 平成26年2月5日 掲載

-500x375.jpg)