[金さん なに読んどんなる?]

なかたにういちろうさんのほくえつせっぷ のかがく!

なかたにういちろうは、中谷宇吉郎、雪氷学の世界的な研究者だ、

ほくえつせっぷは『北越雪譜』と書く

北越は 越中と越後。 富山県と新潟県の一部。

せっぷは 雪譜、現在の新潟県南魚沼市塩沢で縮仲買商・質屋を営んだ鈴木牧之が江戸後期における越後魚沼の雪国の生活を活写した書籍。

つまり、中谷宇一郎氏が、江戸時代の文学作品『北越雪譜』を科学的視点から再解釈したものが『北越雪譜』の科學、、こんなことをかいている。

、、、、、、、、、、、、、、

『北越雪譜』は、越後鹽澤の人、鈴木牧之翁が雪に埋れて暮した自分の周圍の生活について、折にふれて書きためた文章を、晩年において纒めたものである。議論もなく、所謂卓見もないが、當時における雪國の庶民の生活記録の集成として、まことに珍重すべき文獻である。

本來は民族學の資料として、價値のあるものであろうが、所々に※(「插」でつくりの縦棒が下に突き抜けている、第4水準2-13-28)入してある「科學的記述」の中にもいろいろ面白いものがある。もちろん術語は、今日の科學の言葉とはちがうが、考え方も亦知識の方も、現代の氣象學とそっくりな議論が時々書いてあって、非常に興味が深い。

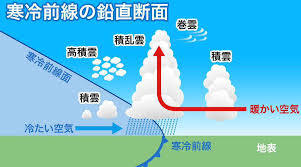

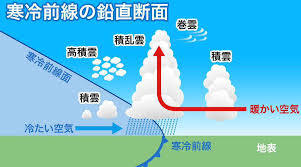

最初に『地氣雪と成る辯』があるが、その中に「太陰天と地との間に三ツの際へだてあり、天に近きを熱際といひ、中を冷際といひ、地に近ちかきを温際といふ」とあって、その三際の間に生ずる氣象現象の説明がしてある。これなども、太陰天を空間スペース、熱際を成層圈、冷際を對流圈の上層、温際を下層とすると、今日の氣象學と同じ記述になる。

「地氣は冷際を限りとして熱際に至らず」「雲温あたたかなる氣を以て天に昇り、かの冷際にいたれば温なる氣消て雨となる。湯氣の冷て露となるが如し」「雲冷際にいたりて雨とならんとする時、天寒甚しき時は雨氷あめこおりの粒となりて降り來る。天寒の強つよきと弱よわきとによりて粒珠つぶの大小を爲す」というような記述は、術語さえ變れば、そのまま氣象學の教科書に入れられる。

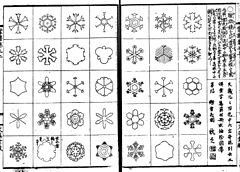

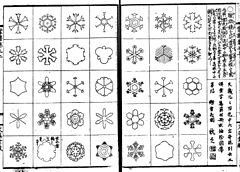

「雪の形」の章では、まず初めに雪の結晶クリスタルと雪片フレーキとの區別をはっきりさせている。「人の肉眼を以もって雪をみれば一片の鵞毛のごとくなれども、數十百片の雪花=ゆき(結晶)を併合よせあわせて一片の鵞毛(雪片)を爲なすなり」と書いてある。五年くらい前に、國際雪氷委員會インターナショナル・コンミッション・オヴ・スノー・アンド・アイスで、米加瑞日の小委員會がきめた、クリスタルとフレーキとの定義は、この文章をそのまま英譯したものである。

雪の結晶の形が「奇々妙々」なることの説明として「其形の齊ひとしからざるは、かの冷際に於て雪となる時冷際の氣温ひとしからざるゆゑ、雪の形氣に應じて同じからざるなり」と言っている。雪の結晶の形は、氣温と過飽和度とによって決定されるという結論に達するまでに、私たちは二十年近い年月を費した。しかし牧之翁は、百數十年の昔に於て、既に「天寒の強と弱とによりて粒珠の大小を爲す」こと、及び「冷際の氣温ひとしからざるゆゑ」雪の形が「氣に應じて」いろいろに變化することを説いている。これが瀧澤馬琴の時代に、越後の田舍町で生涯を送った、一質屋の主人がもっていた科學なのである。小學校の理科教育も、もちろん受けてはいない。

日本人の科學性ということが、近年いろいろ議論されている。そういう議論の中で、とくに民族性との關連を論ずる場合などには、この牧之の本なども一つの資料とすべきであろう。

、、、、、、、、、、、、、

『北越雪譜』、その原文もあげておこう

凡およそ日本国中に於て第一雪の深き国は越後なりと古昔むかしも今も人のいふ事なり。しかれども越後に於も最もつとも雪のふかきこと一丈二丈におよぶは我住わがすむ魚沼郡うをぬまごほりなり。次に古志こし郡、次に頸城くびき郡なり。其余そのよの四郡ぐんは雪のつもる※(「古/又」、第4水準2-3-61)三郡に比ひすれば浅し。是を以論ろんずれば、我住わがすむ魚沼郡は日本第一に雪の深ふかく降ふる所なり。我その魚沼郡の塩沢しほさはに生うまれ、毎年十月の頃ころより翌年よくとしの三四月のころまで雪を視みる事已すでに六十余年、近日このごろ此雪譜せつふを作るも雪に籠居こもりをるのすさみなり。

雪の正月

初編にもいへる如く我国の雪は鵞毛がまうをなすは稀まれなり、大かたは白砂しらすなを降ふらすが如し。冬の雪はさらに凝凍こほることなく、春にいたればこほること鉄石てつせきのごとし。冬の雪のこほらざるは湿気しめりけなく乾かわきたる沙すなのごとくなるゆゑなり。是これ暖国だんこくの雪に異処ことなるところなり。

しかれどもこほりてかたくなるは雪解とけんとするのはじめなり。春にいたりても年としによりては雪の降ふること冬にかはらざれども、積つもること五六尺に過すぎず。天地に※(「こざとへん+日」、第4水準2-91-63)気やうき有あるを以なるべし。されば春の雪は解とくるもはやし、しかれども雪のふかき年は春も屋上やねのうへの雪を掘ほることあり。掘ほるとは椈ぶなの木にて作りたる木鋤こすきにて土つちを掘ほるごとくして取捨とりすつるを里言りげんに雪を掘といふ、已すでに初編にもいへり。かやうにせざれば雪の重おもきに屋いへを潰つぶすゆゑなり。されば旧冬きうとうの家毎いへごとに掘除ほりのけたる雪と春降積ふりつもりたる雪と道路みちに山をなすこと下にあらはす図づを見てもしるべし。いづれの家にても雪は家よりも高たかきゆゑ、春を迎むかふる時にいたればこゝろよく日光ひのひかりを引んために、明あかしをとる処の窗まどに遮さへぎる雪を他処へ取除とりのくるなり。然しかるに時としては一夜の間あひだに三四尺の雪に降うづめられて家内薄暗うすくらく、心も朦々まう/\として雑煮ざふにを祝いはふことあり。越後はさら也、北国の人はすべて雪の中に正月をするは毎年の事也。かゝる正月は暖国だんこくの人に見せたくぞおもはるゝ。

、、、、、

「冬の雪のこほらざるは湿気しめりけなく乾かわきたる沙すなのごとく」など、上世屋と同じだな、ここでは、灰のように吹けば飛ぶので『ひゃあひゃあ雪』とよんだが。

他のところも面白い、いま話題の『シカ』の話もある。

○ 雪中鹿を追ふ

他国の人、越後はすべて大雪の国とおもふめれどさにあらず。まへにもいへる如ごとく海浜かいひんに近き所は雪浅し。雪ふかきは魚沼うをぬま・頸城くびき・古志こしの三郡ぐん、或あるひは苅羽かりは・三嶋みしまの二郡、(所によりて深浅あり)蒲原かんばらは大郡にて雪薄うすき所なれども東南は奥羽あううに隣となりて高嶺かうれいつらなるゆゑ、地勢によりては雪深き所あり。雪深き所は雪中牛馬を駆つかはず、いかんとなれば人は雪に便利べんりのはきものを用ふれども牛馬にはこれをほどこす事あたはず、もし雪中にこれを追おはば首くびのあたりまで雪にうづまらん、さればつかふ事ならざる也。およそ十月より歳としを越こえて四月のはじめまでは、むなしくやしなひおくのみ也。これ暖国だんこくにはなき難儀なんぎの一ツ也。さて獣けものはまへにもいへるごとく、初雪しよせつを見て山つたひに雪浅き国へ去さる、しかれども行后ゆきおくれて雪になやむもあればこれを狩かる事あり。(熊の事は上巻にいへり)野猪ゐのしゝは猛たけきゆゑ雪ふかくとも得えやすからず、鹿しか・羚羊くらしゝなどは弱よわきものゆゑ雪には得えやすし。鹿はことさら高脛たかはぎなるゆゑ雪にはしる事人よりおそきに似にたり。鹿は深山みやまをこのまず、おほかたは端山はやまに居をるもの也。すべて物に慣なるればその妙あり、山猟さんれふに慣なれたる者は雪の足跡あしあとを見てその獣けものをしり、またこれは今朝のあしあと、こは今ゆきしあとゝその時をもしる也。三国嶺みくにたふげより北へつゞく二居ふたゐの人(たふげあるところ也)の鹿おひしたるをきゝしに、いざ鹿おひにゆかんとてかたらひあはせ、おの/\雪を漕こぐべき(ふかき雪をゆくを里ことばにこぐといふ)ほどに、身をかため山刀をさし、銕炮てつはう手鎗てやり又棒ぼうなど持もちて山に入り、かの足跡あしあとをたづねあとに随したがへばかならず鹿を見る。かれ人を見て逃にげんとすれども人のはしるにおよばず、鹿は深田ふかたをゆくがごとく終つひには追おひつめられてころさる。あるひは剛勇がういゆうの人などは角つのをとりてねぢふせ、山刀にて剌殺さしころすもありとぞ。これらは暖国だんこくにはなき事ならめ。

、、、、、、、、、、、、

今の話題といえば、熊。「(苦情電話が)きたら、完全に相手を威嚇する。“お前のところにクマ送るから住所を送ってくれ”と。こうすると、相手は電話を切ります」と言い切る秋田県知事。

イメージ画像

スーパーマーケットに侵入熊の駆除について、県に56件の電話、うち24件は駆除に反対する内容だったという、その反対電話への対応のついての発言。

『北越雪譜』には、その熊に関する記述もある。

熊捕り

越後の西北は大洋おほうみに対たいして高山かうざんなし。東南は連山れんざん巍々ぎゝとして越中上信奥羽の五か国に跨またがり、重岳ちようがく高嶺かうれい肩かたを並ならべて数す十里をなすゆゑ大小の獣けもの甚はなはだ多おほし。此獣けもの雪を避さけて他国へ去るもありさらざるもあり、動うごかずして雪中に穴居けつきよするは熊くまのみ也。熊胆くまのいは越後を上品ひんとす、雪中の熊胆はことさらに価あたひ貴たつとし。其重価ちようくわを得えんと欲ほつして春暖しゆんだんを得えて雪の降止ふりやみたるころ、出羽ではあたりの猟師れふしども五七人心を合せ、三四疋の猛犬まうけんを牽ひき米と塩しほと鍋なべを貯たくはへ、水と薪たきゞは山中在あるに随したがつて用をなし、山より山を越こえ、昼ひるは猟かりして獣けものを食しよくとし、夜は樹根きのね岩窟がんくつを寝所ねどころとなし、生木なまきを焼たいて寒さむさを凌しのぎ且かつ明あかしとなし、着きたまゝにて寝臥ねふしをなす。頭かしらより足あしにいたるまで身みに着きる物もの悉こと/″\く獣けものの皮かはをもつてこれを作る。遠とほく視みれば猿さるにして顔かほは人也。金革きんかくを衽しきねにすとはかゝる人をやいふべき。此者ものらが志こゝろざす所は我国の熊にあり。さて我山中に入り場所ばしよよきを見立みたて、木の枝えだ藤蔓ふぢつるを以て仮かりに小屋こやを作りこれを居所ゐどころとなし、おの/\犬を牽ひき四方に別わかれて熊を窺うかゞふ。熊の穴居こもりたる所を認みつくれば目幟めじるしをのこして小屋にかへり、一連れんの力を併あはせてこれを捕とる。その道具だうぐは柄えの長さ四尺斗りの手槍てやり、或あるひは山刀やまがたなを薙刀なぎなたのごとくに作りたるもの、銕炮てつはう山刀斧をのの類るゐ也。刃は鈍にぶる時は貯たくはへたる砥とをもつて自みづから研とぐ。此道具だうぐも獣けものの皮かはを以て鞘さやとなす。此者ら春にもかぎらず冬より山に入るをりもあり。

そも/\熊くまは和獣わじうの王、猛たけくして義ぎを知しる。菓木このみの皮虫かはむしのるゐを食しよくとして同類どうるゐの獣けものを喰くらはず、田圃たはたを荒あらさず、稀まれに荒あらすは食しよくの尽つきたる時也。詩経しきやうには男子だんしの祥しやうとし、或は六雄将軍りくゆうしやうぐんの名を得えたるも義獣ぎじうなればなるべし。

夏なつは食しよくをもとむるの外ほか山蟻やまありを掌中てのひらに擦着すりつけ、冬ふゆの蔵蟄あなごもりにはこれを※なめ[#「舌+蝶のつくり」、U+445C、38-11]て飢うゑを凌しのぐ。牝牡めすをす同おなじく穴あなに蟄こもらず、牝めすの子あるは子とおなじくこもる。其蔵蟄あなごもりする所は大木の雪頽なだれに倒たふれて朽くちたる洞うろ(なだれの事下にしるす)又は岩間いはのあひ土穴つちあな、かれが心に随したがつて居をる処さだめがたし。雪中の熊は右のごとく他食たしよくを求もとめざるゆゑ、その胆きもの良功りやうこうある事夏の胆に比くらぶれば百倍ばい也。我国にては、●飴胆あめい●琥珀胆こはくい●黒胆くろいと唱となへ色をもつてこれをいふ。琥珀こはくを上品ひんとし、黒胆を下品とす。偽物ぎぶつは黒胆に多し。

●さて熊を捕とるに種々しゆ/″\の術じゆつあり。かれが居をる所の地理ちりにしたがつて捕得とりえやすき術をほどこす。熊は秋の土用より穴あなに入り、春の土用に穴より出いづるといふ。又一説せつに、穴に入りてより穴を出るまで一睡ひとねむりにねむるといふ、人の視みざるところなれば信しんじがたし。

沫雪あわゆきの条くだりにいへるごとく、冬の雪は軟やはらにして足場あしばあしきゆゑ、熊を捕とるは雪の凍こほりたる春の土用まへ、かれが穴よりいでんとする頃ころを程ほどよき時節じせつとする也。岩壁がんへきの裾すそ又は大樹たいじゆの根ねなどに蔵蟄あなごもりたるを捕とるには圧おしといふ術じゆつを用もちふ、天井釣てんじやうづりともいふ。その制作しかたは木の枝えだ藤ふぢの蔓つるにて穴に倚掛よせかけて棚たなを作つくり、たなの端はしは地ちに付て杭くひを以てこれを縛しばり、たなの横木に柱はしらありて棚たなの上に大石を積つみならべ、横木より縄なはを下し縄に輪わを結むすびて穴あなに臨のぞます、これを蹴綱けづなといふ。此蹴綱に転機しかけあり、全まつたく作つくりをはりてのち、穴にのぞんで玉蜀烟艸たうがらしたばこの茎くきのるゐ熊くまの悪にくむ物を焚たき、しきりに扇あふぎて烟けふりを穴に入るれば熊烟りに噎むせて大に怒いかり、穴を飛出る時かならずかの蹴綱けづなに触ふるれば転機しかけにて棚たな落おちて熊大石の下に死しす。手を下くださずして熊を捕とるの上術じゆつ也。是は熊の居所ゐどころによる也。これらは樵夫せうふも折をりによりてはする事也。

又熊捕くまとりの場数ばかずを蹈ふみたる剛勇がうゆうの者は一連れんの猟師れふしを熊の居をる穴の前に待またせ、己おのれ一人ひろゝ簑みのを頭かしらより被かぶりり(ひろゝは山にある艸の名也、みのに作れば稿よりかろし、猟師常にこれを用ふ)穴にそろ/\と這はひ入り、熊に簑みのの毛を触ふるれば熊はみのゝ毛を嫌きらふものゆゑ除よけて前にすゝむ。又後しりへよりみの毛を障さはらす、熊又まへにすゝむ。又さはり又すゝんで熊終つひには穴の口にいたる。これを視みて待まちかまへたる猟師れふしども手練しゆれんの槍尖やりさきにかけて突留つきとむる。一槍ひとやり失あやまつときは熊の一掻ひとかきに一命めいを失うしなふ。その危あやふきを蹈ふんで熊を捕は僅わづかの黄金かねの為ため也。金慾きんよくの人を過あやまつ事色慾しきよくよりも甚はなはだし。されば黄金わうごんは道みちを以て得うべし、不道をもつて得うべからず。

又上に覆おほふ所ありてその下には雪のつもらざるを知り土穴を掘ほりて蟄こもるもあり。然しかれどもこゝにも雪三五尺は吹積ふきつもる也。熊の穴ある所の雪にはかならず細孔ほそきあなありて管くだのごとし。これ熊の気息いきにて雪の解とけたる孔あな也。猟師れふしこれを見れば雪を掘て穴をあらはし、木の枝えだ柴しばのるゐを穴に挿さし入れば熊これを掻かきとりて穴に入るゝ、かくする事しば/\なれば穴逼つまりて熊穴の口にいづる時槍にかくる。突つきたりと見れば数疋すひきの猛犬つよいぬいちどに飛かゝりて囓かみつく。犬は人を力とし、人は犬を力として殺ころすもあり。此術は椌うつほ木にこもりたるにもする事也。

、、、、、、、、、、、、、、、

[そも/\熊は和獣の王、猛くして義を知る。菓木の皮、虫のるゐを食として同類の獣を喰らはず、田圃を荒あらさず、稀に荒すは食の尽きたる時也。詩経には男子の祥とし、或は六雄将軍の名を得たるも義獣なればなるべし。]当時の認識は、熊は、和獣の王、義獣だった、と。

蝦夷とアイヌ、これは一体ではないとは言います。しかし、古代民族ではあるから、共通するものも多いでしょう、そのアイヌの言葉に、「ミアンゲ」という言葉がある、それは、神から人間への授かりものという意味で、具体的には、『クマ』をさし、それが「土産」の語源といいます。※梅原猛氏。北越、東北の方はその認識を今も持ち続けていらっしゃるのでしょう。批判への対応を否定はしません。が、神から人間へのミアンゲとしての熊を想う心中を察することも大切、さもなければ、おおよういうた、わしはどこそこのなにのなにお、でんわは◇◆、ただし、送料はそちらもちだぞ。そんなやり取りになってしまいませんか。

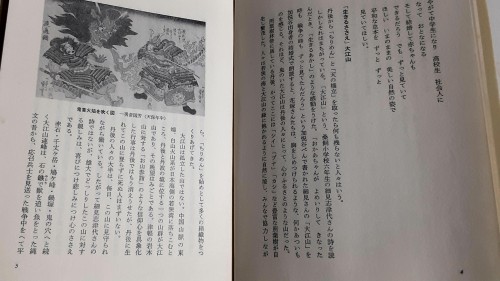

この本にはたくさんの絵が添えられています。

牧之さんとは別の方が描いたものだが、これらもリアル。

当時のベストセラー、今では翻訳もされ、海外でも広く読まれている。

雪は受験シーズン開始のサインだ、全部読んでおくのもいいかもしれないぞ。ひょっとして選択地理では、北越の、ある街を舞台にした問題が出るかも。

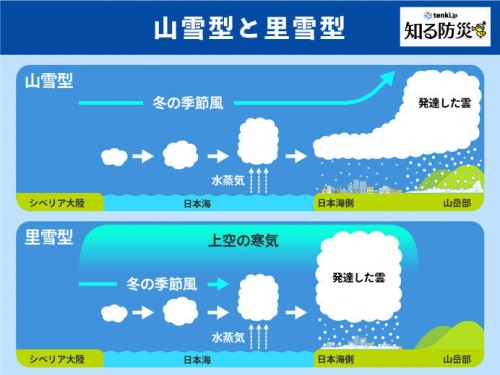

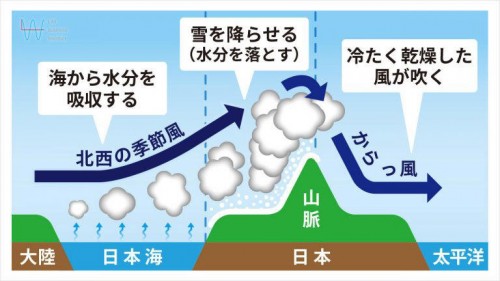

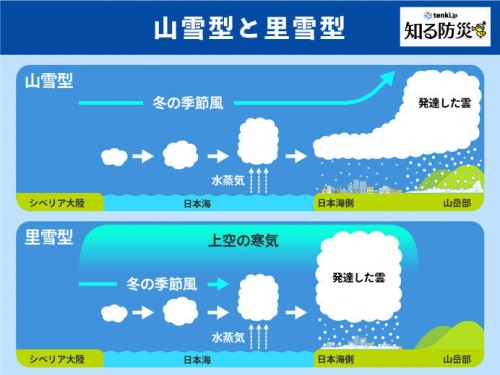

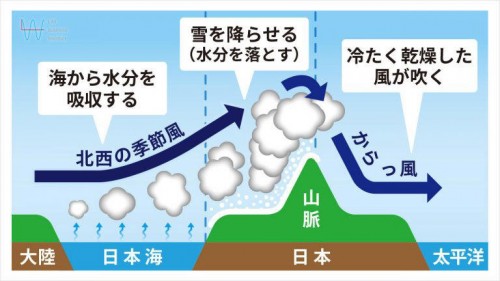

ところで、日本海側のこの豪雪の理由、メカニズムを今は、図解して解説くれます。

鈴木牧之さん、これを見てなんとおっしゃることでしょう。

木子や松尾は、さらに多いのでしょう、

木子や松尾は、さらに多いのでしょう、