ケンポナシ(Hovenia/Japanese raisin tree)

アファンの森【赤鬼のつぶやき C.W.ニコル】

「Kenpo nashi – Hovenia ‘Japanese raisin tree’

Kenpo nashi was one of the many trees of which I had zero knowledge before I came to Japan. Now it is one of our precious trees in Afan, with one little tree growing right beside our centre.

Kenpo nashi is a small deciduous tree reaching perhaps 7 or 8 metres high. Kenpo nashi is indigenous from India to Japan, but has been planted in gardens world-wide. It is a very ancient tree, with fossils described from the Eocene Period, lasting from 56 to 33.9 million years ago, is a major division of the geologic timescale and the second epoch of the Paleogene Period in the Cenozoic Era.

Its name is confusing in both Japanese and English. To me ‘nashi’ or Japanese pear was a yellow, round, juicy fruit. European ‘pear’ is shaped a bit like an old fashioned light bulb, a fruit which is best eaten when it begins to get soft and very sweet. Although it is called ‘Japanese raisin tree’ in English, Kenpo nashi is nothing like raisins, which are sun-dried grapes.

The real fruit of Kenpo nashi is not edible, it is the brown, lumpy, elongated and strangely-shaped stalk or peduncle which is delicious, sweet and crunchy, loved by humans, animals and birds.

The tiny fragrant whitish flowers are also a favorite for bees.

Once tasted this otherwise rather unremarkable tree becomes unforgettable.

C.W.Nicol 9.2019

、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

赤鬼のつぶやき

私には、日本へ来るまで全く知らなかった樹木がいくつもありますが、ケンポナシもそのひとつでした。今では、私たちのアファンの森のかけがえのない一員となり、アファンの森財団のセンターのすぐ横で小さな木が育っています。

ケンポナシは、樹高7~8メートル程度の落葉樹。インドから日本にかけての東アジア温帯一帯が原産地ですが、世界各地の庭園に植えられてきました。その歴史は古く、発見された化石から始新世(地質時代の1つで、約5,600万年前~約3,390万年前までの期間。新生代・古第三紀の第2の時代)にまで遡ると考えられています。

その名前は、日本語でも英語でも、ちょっと紛らわしいかもしれません。日本名は「ケンポナシ」ですが、私がナシと聞いて思い浮かべるのは、日本のナシなら黄色くて丸い、瑞々しい果実ですし、洋ナシならば、昔ながらの白熱電球のような形で、柔らかくなり始めたときが食べ頃の、とても甘い果実です。また、英語では ‘Japanese raisin tree’(日本のレーズンの木)と呼ばれていますが、ケンポナシはナシとも干しブドウとも似ても似つかないものです。

実は、ケンポナシのほんとうの実は食べることができません。その代わり、秋に果実をつける柄(果柄)の部分が膨らんで甘くなるのです。見た目は茶色くて細長いコブのような奇妙な形をしていますが、その味は甘く、食感はシャリシャリと、まさにナシを思わせる美味しさ。人にも、動物にも、鳥にも愛されています。

また、6~7月にかけて咲く淡い緑色の花は小さいけれどよい香りがし、蜜を求めてハチが集まってきます。

ケンポナシは、やや地味な印象で、あまり人目を引かない木ですが、一度その実(果柄)を味わえば、決して忘れることのできない出会いとなるでしょう。 2019年9月C.W.ニコル

、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

ニコルさん、「アファンの森」に育成する植物をひとつずつ紹介してゆくエッセイからいただきました。

さて、「6~7月にかけて咲く淡い緑色の花は小さいけれどよい香りがし、蜜を求めてハチが集まってきます」

とニコルさん。そのハチ、ミツバチ、クマンバチ、スズメバチ。中でも圧倒的だったのは、群がるクマンバチたちの立てる羽音。ニコルさんも聴いておられたのでしょうか。アスペン泣いた赤鬼の森の付近には三本あります。

聴きにいらっしゃいませんか、クマンバチたちの立てる羽音!

そして、九月、「ケンポナシ」の恵みをいっしょに味わいましょうね。

、、、、、、、、、、、、

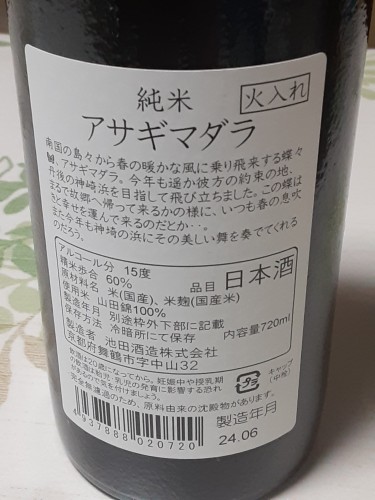

ちなみに、ケンポナシは生薬としても名高い植物なんですって。

「はいこの落葉高木は、主に酒毒に良いとされており、根、幹、樹皮、実、種にいたる全てが効能を持っています。これらを煎じたものやそのエキスは、漢方薬やお茶として古くから用いられてきました1。果実は利尿や解毒作用があり、二日酔い、嘔吐、口渇、大小便不利にも用いられます。また、樹皮の煎液は消化不良に服用し、痔に外用されることもあります2。さらに、ケンポナシの幹から採った樹液は「キグシジュウ」と呼ばれ、民間では美容に利用されてきたそうです3。興味深い植物ですね!」

![1718668340865[1]](http://miyazu-et.com/wp-content/uploads/2024/06/17186683408651-500x281.jpg)