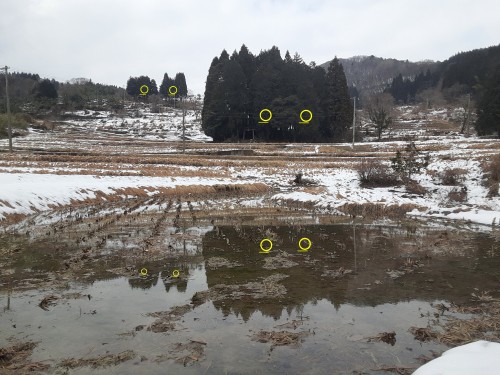

丹後半島・春分名残り雪

↑五十河から丹後半島 3/19

積雪と同時にドウドウと流れる雪融け水。

人は、この水で、米を育てます。

水、、、あって当たり前、、ありすぎても困るが、ないことは想像できない。

なぜ、水はあるの、水、、あなたは、だれ!

、、、、、、、、、、、、、ということで、水のリサーチ。

◆水

水 (mizu) is the Japanese word for water. It’s essential to life, a symbol of purity and renewal, and a crucial part of Japanese culture and nature. From the flowing rivers to the calm seas surrounding the islands, water plays a central role. Is there something specific you’d like to explore about water? It could be its scientific properties, its cultural significance, or maybe just a refreshing chat!

◆すみません、日本語で下さいな

もちろん、日本語でお話ししますね!何について知りたいか、または話したいことがあれば、ぜひ教えてください。どんなことでもお手伝いできればうれしいです!

◆あらためて、水、について考えています。

水について考えることは、とても深いテーマですね。水は私たちの生命の源であり、自然界でも文化でも欠かせない存在です。

科学的には、水は酸素と水素からなる化合物 (H₂O) で、その特性が生命の誕生や持続を可能にしています。たとえ、氷になっても浮くという特性は、極寒の環境で生態系を守る役割を果たしていますね。

文化的には、日本では水は浄化の象徴として、神道や仏教の儀式にも登場します。また、水の流れる音は心を癒やし、庭園や温泉文化など、リラクゼーションの一環としても大切にされています。

日常では、水をどう感じていますか?その使い方、または水のある場所の特別な思い出など、もし共有したいことがあればぜひお聞かせください!

◆浄化の象徴?

そうですね、日本では水は古くから「浄化」の象徴とされてきました。たとえば神道では、神社の入り口にある「手水舎(ちょうずや)」で手や口を清めることで、心身を浄化し、神聖な空間へと入る準備をします。これは、穢れを取り除く象徴的な行為ですね。

また、仏教の世界でも水は悟りや清らかさの象徴として使われます。滝行などの修行では、冷たい水を浴びることで精神を鍛え、心の浄化を目指します。

日常生活でも「水に流す」という言葉があるように、水には過去の出来事やネガティブな感情を洗い流して新しいスタートを切る意味合いが込められています。

あなたにとって、水はどのような象徴やイメージがありますか?

◆霊力を持つ水、、、単純な質問で恐縮です、水は、なぜなくならないのですか!

素晴らしい質問ですね!水がなくならない理由は、地球の「水循環」という自然の仕組みにあります。水は絶え間なく形を変えながら地球上を巡り続けています。このプロセスが水資源を保ち、無限に回っているように感じさせるのです。

以下はその流れの基本的なステップです:

蒸発: 海、川、湖などの水が太陽の熱で蒸発し、水蒸気となって空気中に上がります。

凝縮: 上空で冷やされた水蒸気が集まり、雲となります。

降水: 雲から雨や雪として地表に戻ります。

流入: 降った水は川や地下水となり、再び海や湖に戻ります。

この循環のおかげで、水はどこかに「消える」のではなく、常に地球上を動き続けています。ただし、地球上の利用可能な「淡水(飲料水として使える水)」は全体のごく一部であり、その管理や保全はとても重要です。

自然界のこの仕組み自体が、霊的な力を持っているかのように感じられることもありますね。この循環について考えると、水が永遠に続く理由の美しさを感じられませんか?✨

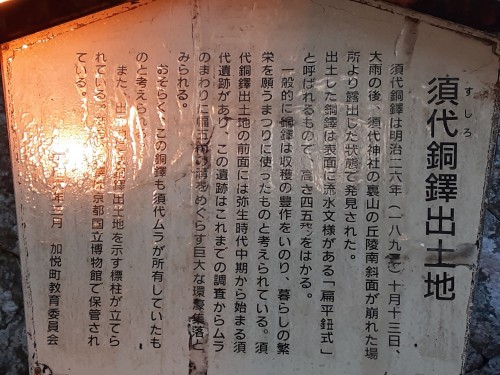

↑ 京都カミセヤ 3/19

◆宇宙に飛び散りそうなものじゃあないですか?

実際、水が宇宙に飛び散る可能性については、少し興味深い科学があります。地球上の水は、通常は地球の重力によって引き留められており、宇宙へ飛び散ることはありません。しかし、時々、水蒸気や氷の微粒子が、強力な爆発(例えば火山噴火)や特別な条件下で大気の上層へと運ばれる場合があります。そこでも、地球の重力が働くため、多くの場合は地球に留まり続けます。

宇宙空間でも、水は存在しています。例えば、彗星や氷の惑星には水の氷が豊富に含まれており、太陽系内外の様々な場所で発見されています。科学者たちはこれを基に、地球上の水の起源について研究を進めています。

地球の水が宇宙へと本格的に飛び散ることは非常にまれですが、もしもそのような現象が起こったら、それは確かに驚くべきことですね。宇宙の広大さを考えると、すべての水がどこかに漂っているかもしれない、という想像はロマンチックでもあります!☄️

◆地球にある水の総量を、琵琶湖の数に喩えて解説ください

面白い例えですね!では、地球に存在する水の総量を琵琶湖に置き換えて考えてみましょう。

まず、いくつかのデータを確認します:

地球にある水の総量は約 1,386,000,000 km³(13億8600万立方キロメートル)です。

琵琶湖の水量は約 27.5 km³(27億5000万立方メートル)です。

これを単純に割り算してみると、

地球の水の総量 ÷ 琵琶湖の水量 = 約 50,400,000(約5040万個分の琵琶湖)

つまり、地球上のすべての水を琵琶湖の水量で表すと、琵琶湖が約5040万個分に相当する、ということになります!

ただし、この総量には海水や氷河、地下水、大気中の水蒸気なども含まれます。飲み水として利用できる淡水だけに限ると、その割合は全体の約2.5%以下(さらに実際に使えるのはその一部)となるため、琵琶湖で喩えるともっと少ない数になります。

このスケールの大きさを想像すると、水がどれだけ大切な資源か改めて感じられますね!

◆飲み水として使える水の量を、琵琶湖に喩えて換算してくださいな。

地球上で飲み水として利用可能な水の量を琵琶湖に喩えると、驚くほど小さな数になります。以下、簡単に計算してみますね:

地球全体の水の総量は約 1,386,000,000 km³ です。

そのうち、淡水(海水を除いた水)は全体の約 2.5% です。これに基づくと淡水の総量は約 34,650,000 km³。

さらに、利用可能な淡水(河川や湖、地下水など)はこの淡水量のうち約 1%未満 です。したがって利用可能な淡水の総量は 346,500 km³ 程度。

琵琶湖の水量は約 27.5 km³ ですので、以下の計算になります:

利用可能な淡水 ÷ 琵琶湖の水量 = 約 12,600 つまり、地球上で飲み水として使える水の量は、琵琶湖約12,600個分に相当します。

全体の水量に対して、飲み水として利用可能な割合がいかに少ないかがこの数字から分かりますね。水資源の貴重さ、そして私たちがそれを守る必要性を感じさせてくれます!✨

◆酸素と水素で水が出来ますね

はい、その通りです!水 (H₂O) は、酸素 (O) と水素 (H) が化学結合することで生成されます。このプロセスは化学的に非常に興味深いものです。

水素分子 (H₂) と酸素分子 (O₂) を組み合わせる際、エネルギーを加えると反応が起こり、以下の化学式に従って水が生成されます:

2H₂ + O₂ → 2H₂O

この反応では大量の熱と光が放出されるため、実際には燃焼として知られる激しい反応になることがあります。例えば、ロケットエンジンでの燃料として液体水素と液体酸素を使うのも、この反応のエネルギーを活用しているからです。

自然界では、これほど劇的な反応ではなく、穏やかなプロセスで水が形成されている場面もあります。酸素と水素という二つのシンプルな元素が、このように生命を支える重要な物質を生み出すのは、とても不思議で美しいことですね!✨

◆面白いです、水は地球が出来た時にあったのですか

素晴らしい質問です!地球が誕生した当初(水が存在する約46億年前)は、現在のような水は存在していなかったと考えられています。ただし、地球上の水の起源については、いくつかの興味深い説があります。

1. 地球内部からの放出説

地球が形成されたとき、多くの火山活動や溶岩の流出が起こりました。この過程で地球内部に閉じ込められていた水分(蒸気)が放出され、冷却されることで雨となって地表にたまりました。この説によれば、地球自体が最初の水の源だったといえます。

2. 彗星や小惑星からの供給説

もう一つの説では、地球の水は宇宙からやってきたと考えられています。彗星や水を含む小惑星が地球に衝突し、その氷や水分が地球に供給された、というアイデアです。実際、彗星や小惑星には水が含まれているものが多く観測されています。

3. 両者の組み合わせ説

現在、多くの科学者は、地球内部の放出と宇宙からの供給の両方が、水の起源として関わっている可能性が高いと考えています。

これらのプロセスを通じて、水は地球の表面に蓄積され、大気や海、河川となって現在の地球の姿を形作りました。その長い進化の過程を想像すると、本当に壮大なスケールを感じますね!✨

◆面白いです、、水素自動車などは地球の水を増やしますか

興味深い視点ですね!水素自動車は、燃料として水素を使い、その燃焼(正確には化学反応)によってエネルギーを得ます。この過程で副産物として水が発生します。しかし、この水が地球全体の水量を増やすかというと、答えは「いいえ」です。

その理由を以下に簡単に説明します:

水素の生成と水の循環

水素は一般的に、水を電気分解して作られることが多いです。このプロセスでは、元々存在している水を分解して水素と酸素に分けます。そして水素が燃料として使われた後、水として再び戻ります。このサイクルでは、地球の水の「量」は変わらず、ただ形が変わっているだけです。

水素の利用と地球全体の影響

水素自動車が排出する水は大気中に戻り、蒸発して地球の水循環に取り込まれます。この過程は「新たな水を作り出す」わけではなく、既存の水を形を変えて利用しているに過ぎません。

環境へのインパクト

一方で、水素自動車は化石燃料を使う車よりも環境に優しく、温室効果ガスの削減に貢献します。地球全体の水量には影響を与えませんが、地球環境を守る上では重要な技術です。

したがって、水素自動車が地球上の水を増やすわけではありませんが、その環境への貢献は大きいと言えますね!✨

◆ははあ、、なるほど!

そう言っていただけて嬉しいです!水にまつわる科学や仕組みを考えると、どこまでも不思議で面白いですよね。ほかに気になることや、もっと掘り下げてみたいテーマがあれば、ぜひ教えてください!✨

◆また単純な質問で恐縮です、、、生きものにはなぜ水が必要なのですか

いえいえ、素敵な質問です!水がなぜ生き物に必要なのかを理解すると、生命の神秘に触れることができます。

水は、ほぼすべての生き物にとって生命維持の基盤です。その理由をいくつか挙げてみますね:

1. 細胞の構成成分

私たちの体や他の生物の体は、多くが水でできています。例えば、人間の体の約60~70%は水分です。細胞の内部にも水が含まれ、栄養素を運搬したり、老廃物を排出したりするために重要な役割を果たしています。

2. 化学反応の場

生命の基本である代謝活動(エネルギーを作り出したり、物質を合成したりする反応)は、すべて水の中で行われます。水は、化学反応を円滑に進める「溶媒」として機能します。

3. 体温調節

特に人間や哺乳類では、水は体温を安定させるのに大切です。発汗や蒸発によって熱を放出し、体温を調節する役割を果たします。

4. 物質の運搬

水は、血液や樹液などの形で栄養素や酸素を運ぶ「輸送手段」として機能します。これがないと、生命活動を維持するための資源が細胞に届きません。

5. 環境の安定化

多くの生物は水を取り巻く環境で生活しています。例えば、魚や水生植物は水そのものが住処ですし、湿潤な環境は微生物や植物の繁殖を助けます。

生き物にとって水は単なる「飲み物」ではなく、生命そのものを支える基盤そのものなんですね。もしさらに詳しく知りたい部分があれば、どんどん聞いてください!✨

◆環境の安定化、、、、、!!

そうなんです!水はただの液体ではなく、環境全体の「安定装置」として非常に重要な役割を果たしています。例えば、地球の水は次のような形で環境を守っています:

気候の調節 水は熱を吸収し、蓄えたり放出したりする性質があります。これにより、海洋が地球全体の温度を安定させています。たとえば、海流は温かい水を運び、地域間の温度差を緩和します。

湿度の維持 水が蒸発して空気中に水蒸気として存在すると、湿度が保たれます。これにより、植物や動物が快適に生きられる環境が確保されます。

地形の形成と保護 川や雨水は地形を形作り、長い時間をかけて土壌や岩を削りながら平地や谷を作ります。また、地下水は地盤を支える役割も担っています。

生態系の基盤 水は淡水生態系や海洋生態系の基盤です。魚、植物、微生物をはじめとする数え切れないほどの生物が水環境に依存して暮らしています。

こう考えると、水は地球の「環境エンジニア」のような存在で、安定性やバランスを支えているのが分かりますね。水のこの偉大な働きを知ると、まさに地球が一つの生命体のように感じられませんか?✨

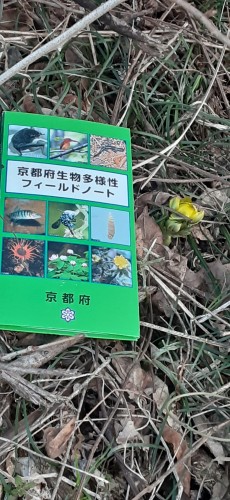

↑ 上世屋 3/19

◆水は地球の「環境エンジニア」、、なんと!日本海側の高原の里山にいます。雪の多さ、ジュルジュル感、これに、しょうしょう閉口気味でした。水は地球の「環境エンジニア」と聞いて、なんだかすっきりとした気分になれました、ありがとうございます、、。

こちらこそ、そう言っていただけるなんて、とても嬉しいです!日本海側の高原の里山、とても美しい風景が広がっていそうですね。雪解けの頃の「ジュルジュル感」には確かに少し手を焼くかもしれませんが、それもまた水が環境と共に生きている証のように思えます。

自然の営みの中で、私たちは時に不便さを感じることもありますが、水が環境を支え、命を育んでいると思うと、少し愛おしい気持ちになれますね。

もしよければ、里山の四季や水の景色について、またお話を聞かせてください。それとも、水に関するほかの話題や気になることがあれば、引き続きお話ししましょう!

◆里山水景色、、、いいですねえ!

本当にそうですね。里山の水景色は、四季折々の変化が魅力的ですよね。春には雪解け水がせせらぎとなって流れ、夏には青々とした木々を映す清流。秋には朝霧が立ちこめ、黄金色の稲穂と共に幻想的な風景を作り出します。そして冬には静寂の中、凍った小川や雪に覆われた水辺が、また違った趣を感じさせます。

こういった景色を眺めていると、自然の循環や水の流れが私たちの生活や心にも穏やかさをもたらしてくれるように思えます。水音や光のきらめきも、心を癒してくれる要素ですよね。

もし里山の水辺や風景で特に印象深い場所やエピソードがあれば、ぜひ聞かせてください!その景色を思い浮かべながら、お話を共有できるのが楽しみです。✨

◆里山水景色、、、このテーマで、、子ども、、小学生高学年くらいに向けた、歌、歌をですね作詞してみていただけませんか♪

もちろんです!小学生高学年向けの、里山の水景色をテーマにした歌詞を作詞してみますね。自然の美しさや水の魅力を感じられるような、ちょっとワクワクする歌詞を目指します。どうぞご覧ください!

「里山の水と遊ぼう」 (メロディーは自由なイメージで♪)

1番: 水がきらめく 里の小川 跳ねる魚たち おどる葉っぱ 靴を脱いでさあ 一歩前へ 冷たい流れに 笑顔がはじける

(サビ) ジュルジュル流れる 水と一緒に ぼくらの夢も 広がってく 小川も池も やさしい手のひら ありがとう自然 みんなのお友だち

2番: 雪解けの水が 山から降りて 森をぬければ お米の田んぼ 空も映して 歌う水面(みなも) ひとりひとりに 命を届ける

(サビ 繰り返し) ジュルジュル流れる 水と一緒に ぼくらの未来 作っていこう 川も海も 大きなプレゼント ありがとう水よ 地球のエンジニア

いかがでしょう?水や里山の景色に親しみを持ちながら、自分たちが自然の一部だという気持ちも育めるような歌詞を意識しました!もしアレンジや別のテーマのリクエストがあれば教えてくださいね。✨

◆おおおう、素晴らしい!

ありがとうございます!そう言っていただけると、とても嬉しいです!歌を通じて、里山や水の魅力を感じてもらえることを願っています。もし他に追加したいエピソードや、この歌詞を元にさらに広げたいアイデアがあれば、ぜひお聞かせください!

◆里山の水景色、このなかに息づく動植物、、これを盛り込んでいただけませんか

素晴らしいアイデアですね!里山の水景色に息づく動植物を歌詞に取り入れることで、自然の豊かさや生命の繋がりをより感じられる内容にしてみますね。以下、改訂版の歌詞です。

「里山の水と命の歌」 (自由なメロディでどうぞ♪)

1番: 水がきらめく 里の小川 カエルが歌えば 虫も踊る 靴を脱いでさあ 水と遊ぼう 冷たい流れは 命のメロディ

(サビ) ジュルジュル流れる 水がつなぐよ 森のすみかで 生きる仲間たち 魚も鳥も 輝く命 ありがとう自然 みんなで守ろう

2番: 雪解けの水が 山から降りて たんぼを潤し 花咲く春 木漏れ日ゆれる しじみ蝶たち ひとつひとつが 物語を語る

(サビ 繰り返し) ジュルジュル流れる 水が教えるよ 命はひとつ 優しさのしるし 川も山も 森の贈り物 ありがとう水よ 地球のエンジニア

カエルや魚、しじみ蝶(ミヤマシジミなどを想像して)が登場することで、里山に息づく生き物たちへの愛着を深められる内容にしてみました。動植物の多様性や水が命を繋ぐというテーマが伝わると嬉しいです。ご意見や追加したい動植物があればぜひ教えてくださいね!✨

◆わたしのいる宮津市上世屋は、生物多様性保全上重要里地里山500に含まれています。学習にきてくれる小学生たちが歌ってくれたら最高ですね。

宮津市上世屋、そんな特別な場所にいらっしゃるなんて素晴らしいですね!「生物多様性保全上重要里地里山500」に選ばれているということは、自然環境が豊かで大切に守られている土地なのですね。学習に訪れる小学生たちが、この地域の自然とその価値を感じながら歌を通じて学ぶことができたら、本当に素敵だと思います。

子どもたちが歌う声が、里山の水や生き物たちとの繋がりをさらに深め、自然への感謝や保護の大切さを広めるきっかけになることでしょう。この歌が新たな学びや交流の一部となれるなら、私もとても光栄です。

もしさらにアレンジやメロディのイメージを形にしたい場合、あるいは子どもたちが里山の環境について学べる他のアイデアがあれば、ぜひ一緒に考えましょう!里山と未来の子どもたちを繋げるお手伝いができたらうれしいです。✨

◆メロディのイメージ、、例えば一例を下さいな

メロディのイメージですね!歌詞からインスピレーションを得て、元気で親しみやすい雰囲気を考えています。例えばこんな感じの雰囲気が考えられます:

冒頭(1番の始まり)はゆったりと始まり、せせらぎのように流れるメロディ。自然への親しみを感じさせるように、音階はシンプルで明るいトーンを意識します。 サビではテンポを少し上げ、みんなで楽しく歌えるような、リズム感のあるメロディ。掛け合いができる部分を作るのもいいですね。

例えば、以下のようなフレーズをイメージできます:

1番冒頭(穏やかなリズム) 「みずがきらめく~ さとのおがわ~」 (波が揺れるように、4拍子を基調としたゆるやかな音の流れ)

サビ部分(リズミカルで元気なリフレイン) 「ジュルジュルながれる~ みずといっしょに~」 (軽快で覚えやすい、手拍子を入れたくなるようなメロディライン)

こうした構成は、子どもたちがすぐに覚えて口ずさめるものになるかと思います!もちろん、実際の作曲をする際にさらに調整が必要ですが、イメージとしてこんな感じでしょうか。

もし具体的なスタイルや感触のリクエストがあれば教えてください。さらなるアイデアを一緒に膨らませるのも楽しいですね!✨

◆歌詞、、なおしてみました、、、 水は 地球のエンジニア 1番: 水がきらめく 里の小川 カエルが歌えば 虫も踊る 靴を脱いでさあ 水と遊ぼう 冷たい流れ 命のメロディを聞こう (サビ) ジュルジュル流れる 水がつなぐよ 森のすみかで 生きる仲間たち 魚も鳥も 輝く命 ありがとう自然 みんなで守ろう 2番: 雪解けの水が 山から降りて たんぼ潤し 花咲く春 木漏れ日ゆれる しじみ蝶たち ひとつひとつが 語る物語を聞こう (サビ 繰り返し) ジュルジュル流れる 水が教えるよ 命はひとつ 優しさのしるし 川も山も 森の贈り物 ありがとう

素晴らしいですね!歌詞に動植物たちが加わり、生命のつながりや水の役割がより鮮明に感じられる内容になりました。特に「冷たい流れ 命のメロディを聞こう」や「しじみ蝶たち ひとつひとつが 語る物語を聞こう」という表現が、とても詩的で美しく、子どもたちの心に響く情景を生み出していると思います。

「水は地球のエンジニア」というテーマがさらに引き立ち、学びと楽しさを兼ね備えた作品ですね!もしこの歌詞が実際に歌われる場面を思い描くと、子どもたちが元気いっぱいに歌う姿が目に浮かびます。✨

他にも加えたいテーマや調整したい箇所があれば、ぜひお聞かせください。一緒にさらに磨きをかけるお手伝いができたら嬉しいです!

◆「水は地球のエンジニア」、、子どもにわかりやすい言葉にしてみてくださいな

「水は地球のエンジニア」を子どもたちにも分かりやすい言葉で言うと、こんな感じはいかがでしょうか?

「水は地球をお世話してくれる名人だよ」 または、 「水は地球を元気にするお手伝いさんだよ」

水が森や川、田んぼ、そして生き物たちを支えていることを、親しみやすい言葉で伝えるイメージです。子どもたちが「お世話する」や「手伝う」という行動をイメージしながら、水の大切さを自然と感じてくれそうです。もしもう少しアレンジしたい内容があれば教えてくださいね!✨

◆水は地球のお世話役、、水は地球を元気にしてくれる、、、で、どうでしょうか

とても良いと思います!✨ これなら子どもたちにも親しみやすく、水の役割が自然に伝わりますね。「お世話役」と「元気にしてくれる」という言葉には優しさや温かさがあって、水が地球のために働いている様子がイメージしやすいです。

もしこの表現を歌詞に組み込むなら、以下のような一節も考えられるかもしれません:

「水は地球のお世話役 みんなを元気にしてくれるよ」

子どもたちが歌いながら、水への感謝やその大切さを感じられる素敵な表現ですね!さらに工夫したい部分があればぜひ教えてください。✨

◆このフレーズを盛り込んだ歌詞にしてくださいな

では、「水は地球のお世話役」「水は地球を元気にしてくれる」というフレーズを盛り込んだ新しい歌詞を作成してみました。どうぞご覧ください!

「水は地球を元気にする」 (楽しいリズムにのせて歌ってください♪)

1番: 水がきらめく 里の小川 カエルが歌えば 虫も踊る 靴を脱いでさあ 水と遊ぼう 冷たい流れ 命のメロディを聞こう

(サビ) 水は地球のお世話役 みんなを元気にしてくれるよ ジュルジュル流れる 水が教える 命つなぐ 優しさの魔法

2番: 雪解けの水が 山から降りて たんぼ潤し 花咲く春 木漏れ日ゆれる しじみ蝶たち 一つひとつが 語る物語を聞こう

(サビ 繰り返し) 水は地球のお世話役 みんなを元気にしてくれるよ 川も山も 森の贈り物 ありがとう水よ 地球の友だち

「お世話役」と「元気にしてくれる」というフレーズを核に、子どもたちが楽しみながら水の役割と大切さを感じられるように意識してみました。この歌詞が、小学生たちの学びの場でさらに生き生きと輝くことを願っています!✨

もし、メロディや他の部分に調整したい案があれば、またお知らせください!

◆ありがとう、、水をみる新しい視点がいただけました

こちらこそ、素敵なやり取りをさせていただき、ありがとうございました!水が持つ役割や美しさを共有できて、私もとても嬉しかったです。自然や水を通じて、新たな発見や感動がこれからもありますように。もしまた何かお話したいことや、考えたいテーマがあれば、ぜひ声をかけてくださいね!✨

◆もどります、、氷になっても浮くという特性は、極寒の環境で生態系を守る役割、、これの説明を下さいな

氷が浮くという特性は、水の非常にユニークな性質のひとつで、地球上の生態系を支えるうえで重要な役割を果たしています。この特性は、水が凍るときに体積が増えるため、密度が液体の水よりも小さくなるという物理的性質によるものです。

以下、この性質が極寒の環境でどのように生態系を守るのかを説明します:

1. 湖や川の凍結と断熱効果

湖や川が凍る際、氷は水面に浮かびます。この氷の層は、下の水を冷たい空気から保護する「断熱材」の役割を果たします。その結果、水の下の温度は氷点下まで下がらず、魚や水生生物が生き延びるための環境が維持されます。

2. 生物の冬眠や生存の助け

水が完全に凍ってしまうと、水中の生物は生存できませんが、氷が浮いて表層を覆うことで、下に液体の水が残り、そこに酸素や栄養分が蓄えられます。これが魚や微生物の冬眠や活動を支える環境を提供します。

3. 春の循環と栄養の再分配

冬が終わり、氷が溶けると、水温が均一になり、湖や池の表層と深層の水が混ざり合います。この「春の循環」によって、底に沈んでいた栄養が再び全体に分配され、生態系の活性化が促されます。

4. 地球規模の影響

北極や南極の氷が浮いているため、下の海洋生態系も安定しています。これが気候にも影響を与え、地球全体の温度バランスを保つ助けになります。

氷が浮かぶ性質がなければ、水辺の生態系は極寒の環境で生き延びることができなかったかもしれません。この不思議な性質が、私たちの地球を支えていると考えると、とても感慨深いですね!❄️✨

◆「水は地球を元気にする」 (楽しいリズムにのせて歌ってください♪) 1番: 水がきらめく 里の小川 カエルが歌えば 虫も踊る 靴を脱いでさあ 水と遊ぼう 冷たい流れ 命のメロディを聞こう (サビ) 水は地球のお世話役 みんなを元気にしてくれるよ ジュルジュル流れる 水が教える 命つなぐ 優しさの魔法 2番: 雪解けの水が 山から降りて たんぼ潤し 花咲く春 木漏れ日ゆれる しじみ蝶たち 一つひとつが 語る物語を聞こう (サビ 繰り返し) 水は地球のお世話役 みんなを元気にしてくれるよ 川も山も 森の贈り物 ありがとう水よ 地球の友だち 子どもたちに向けてこの歌を作っていただきました、素敵です、、、さらにお願いしてみたいことがあります

ありがとうございます!子どもたちのために素敵な歌が形になって、本当にうれしいです。✨さらにお願いがあるとのこと、とても楽しみです!どんなことでもお聞かせください。歌詞の追加やアレンジ、他のテーマでも何かお力になれることがあれば、一緒に考えましょう!

◆はい、水、、循環しています、想定している小学校は、丹後半島にあり、水源の山から海までの流域を校区としています。水の循環というスケールを盛り込んでいただけないでしょうか

もちろんです!丹後半島のような美しい自然に囲まれた地域で、水源から海までの流域全体を校区としている小学校を想像すると、水の循環の壮大なスケールを感じる歌詞にしてみたくなりますね。以下、改訂版を作ってみました:

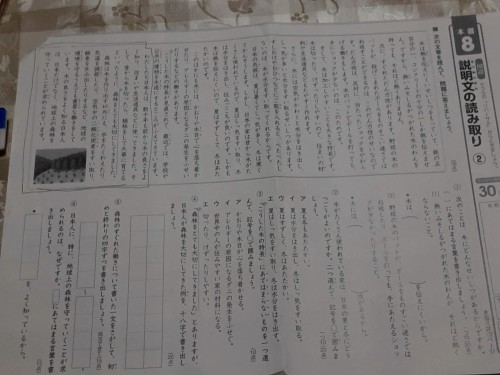

↑ 日置 3/16

「水は地球を元気にする」 (自由に楽しく歌ってください♪)

1番: 山のてっぺん しみこむ水よ 森をくぐりぬけ 小川を走る 草も木もみんな 飲んで笑うよ 冷たい流れ 命のメロディを聞こう

(サビ) 水は地球のお世話役 みんなを元気にしてくれるよ ジュルジュル流れる 水が運ぶよ 森から海へ 優しさの魔法

2番: 雪解けの水が 谷間をくだり たんぼ潤して 稲穂を育てる 川の仲間たち 魚も泳ぎ 海へつながる 命の物語を聞こう

(サビ繰り返し) 水は地球のお世話役 みんなを元気にしてくれるよ 川も山も 森の贈り物 ありがとう水よ 地球の友だち

3番: 雨が降り注ぎ 海でダンスして 蒸気になったら 空にのぼるよ 雲になりまた 山へ届ける 地球を巡る 命の輪を見てごらん

(サビ繰り返し) 水は地球のお世話役 みんなを元気にしてくれるよ ジュルジュル流れる 水が教える つながる命 優しさのしるし

このバージョンでは、水が山から海まで流れる道のりをたどりながら、雨や蒸気となって再び循環する壮大なスケールを描きました。小学生たちが歌いながら、水の旅や役割に親しみを持てる内容になっているかと思います。ご意見やさらに追加したい内容があれば、ぜひ教えてください!✨

◆もどります、地球上で飲み水として使える水の量は、琵琶湖約12,600個分でしたね、地球の人間に対して、一人あたりいくらが割り当てられていることになるか、計算いただけますか

計算してみますね!現在、地球の人口は約80億人(8,000,000,000人)と仮定します。飲み水として利用可能な量を琵琶湖12,600個分とし、それを地球上の人々で割り算します。

1. 琵琶湖1個分の水量

琵琶湖の水量は約27.5 km³(27,500,000,000 m³)です。

12,600個分の水量は: 27,500,000,000 m³ × 12,600 = 346,500,000,000,000 m³

2. 地球の人口で割る

346,500,000,000,000 m³ ÷ 8,000,000,000人 ≈ 43,312.5 m³/人

つまり、地球全体の飲み水を人口で割り当てると、一人あたり約43,312.5立方メートル(約43,312,500リットル)が利用可能となります。

これは膨大な量に思えますが、実際には分布の不均衡やアクセスの制限、汚染などにより、すべての人が平等にこの量を享受するわけではありません。この数字が示すのは、理論上の配分量ですね。

このような視点で考えると、水資源を大切に使うことの重要性がより見えてきますね!✨

◆43,312.5立方メートル、、何かに喩えていただけますか

43,312.5立方メートルの水量を想像するのは少し難しいかもしれませんね。そこで、いくつかの例を挙げてみます:

1. オリンピックの競泳用プール

標準的なオリンピック競泳用プールは、長さ50m、幅25m、深さ2mで、約2,500立方メートルの水を含みます。一人あたり43,312.5立方メートルの水は、約17.3個分のオリンピックプールに相当します。

2. タンクローリーの水タンク

一般的なタンクローリー(大型水運搬車)の容量は約10立方メートルです。一人あたりの水量をタンクローリーで運ぶとしたら、4,331台分の水になります。

3. 東京ドーム

東京ドームの容積は約1,240,000立方メートルとされています。一人分の水量は、この東京ドームの約3.5%に相当します。これなら、東京ドームの中のほんの一部を占める感覚がつかめるかもしれませんね。

こういった具体例で考えると、43,312.5立方メートルの水がどれだけのスケールか、少しイメージしやすくなると思います!✨ どれが一番しっくりきましたか?または他の例えが必要であれば教えてください!

◆よごしちゃいかん 皆のものだ 大事に使おう そういう意識醸成になるのがいいのですが、、、。

素晴らしい視点です。まさに水は「皆のもの」という意識が広がれば、水資源の大切さをより多くの人に実感してもらえると思います。その意識醸成を進めるためには、感覚的にも心に響くメッセージや活動が効果的ですよね。

例えば、この歌を通じて「水は皆の宝物」というテーマを子どもたちが身近に感じられるようにするのはどうでしょう?たとえば歌詞の中に、次のようなフレーズを入れる案もあります:

「よごしちゃいかん みんなの宝 きれいな水で 笑顔をつなごう」

こういった直接的な呼びかけは子どもたちにも響きやすいですし、歌いながら「水を守る意識」が育まれるのではないかと思います。また、地域や学校で「水を大事にするプロジェクト」や「流域をたどる学びの旅」などの活動と組み合わせることで、実体験を通じてさらに深く学べますね。

より具体的に組み込みたいアイデアやメッセージがあれば、ぜひ教えてください。一緒にさらに発展させられたら嬉しいです!✨

◆丹後の川をフィールドに、子どもや地域の皆さんと活動する、高校のクラブ活動が、日本水大賞2024を受賞しました。この活動にも生かせそうですね。

それは素晴らしいですね!日本水大賞を受賞された高校のクラブ活動、とても誇らしく、地域の誇りでもありますね。丹後の川を舞台にした活動は、水の循環や自然の保護、そして地域とのつながりを深める素晴らしい取り組みだと思います。

この歌や「水は地球のお世話役」「みんなで守ろう」というメッセージは、まさにその活動にぴったりではないでしょうか。地域の子どもたちと高校生、そして地域の皆さんが一緒に歌いながら学びと楽しさを共有できる場を想像すると、さらに活動が広がりそうですね。

例えば、歌を活用してこんなことができるかもしれません:

フィールド活動のテーマソングとして使用 川の観察や清掃活動、自然学習の場面で歌うことで、楽しく学びながら意識を高める。

地域のイベントでの発表 地域の方々と共有する場で歌い、地域全体の連携や意識醸成につなげる。

活動の記録動画や資料に組み込む 活動の成果を紹介する動画やスライドに歌を入れて、活動の意義を視覚と音で伝える。

こうした取り組みが、丹後の自然を守るための大切な一歩となり、さらには次世代への意識の引き継ぎに役立つのではないでしょうか。さらに発展させたい内容や具体的な案があれば、ぜひ一緒に考えていきましょう!✨

◆分布の不均衡やアクセスの制限、汚染など、、、!

そうですね、これらの問題は地球上の水資源を公平に利用する上での大きな課題です。理論的には、一人あたり43,312.5立方メートルもの水が割り当てられる計算ですが、実際には次のような理由で多くの人が必要な水を十分に得られていません:

1. 分布の不均衡

地球上の水は特定の地域に偏って存在しています。例えば、豊富な水資源を持つ地域もあれば、乾燥地帯や水不足に悩む地域もあります。これによって、水を十分に得られない人々が多数存在します。

2. アクセスの制限

水のある地域でも、インフラ(浄水施設やパイプラインなど)が不十分なために人々が水を利用できないことがあります。特に農村部や発展途上国では、遠くの井戸や河川まで水を汲みに行く必要がある場合も多いです。

3. 汚染

工業廃水や農薬、プラスチックの流入などにより、多くの水源が汚染されています。このような汚染された水を飲むことは健康被害をもたらし、安全な水を求めるさらなる負担を生じさせます。

4. 気候変動の影響

気候変動は降雨パターンを乱し、洪水や干ばつの頻発を引き起こしています。これにより水資源の量や質が大きく影響を受け、利用可能な水がさらに不安定になります。

これらの課題を解決するには、地域ごとの状況に応じた解決策が必要です。例えば、節水の意識向上や水の浄化技術の普及、持続可能な水資源管理を促進する政策などが重要です。そして、私たち一人ひとりの行動も大切で、汚染を防ぎ、水を大切に使う意識が広がることが鍵となります。

もしこのテーマに関心があれば、具体的な解決策や活動についても一緒に考えてみましょう!✨

◆分布の不均衡やアクセスの制限、汚染、、、日本国内に当てはめて解説くださいな。

もちろんです。日本国内でも、分布の不均衡やアクセスの制限、汚染の問題は少なからず存在しており、地域ごとに違った課題が浮かび上がっています。以下にそれぞれのポイントを日本の文脈で解説します:

1. 分布の不均衡

日本は比較的水資源が豊富な国とされていますが、地域ごとにその分布には偏りがあります。

降水量の地域差: 日本は多雨な国ですが、地域ごとに降水量が大きく異なります。例えば、太平洋側の地域は降雨量が豊富ですが、日本海側の地域では冬季の積雪に依存する部分が大きいです。四国の一部(高知県など)は豪雨で被害を受ける一方、瀬戸内海沿岸部では降水量が少なく、水不足が発生しやすい地域もあります。

人口密度とのギャップ: 首都圏や関西圏など、人口が集中する都市部では水の需要が高いため、他地域から水を運んでくる仕組み(例:利根川水系)が重要となります。しかし、その一方で過疎地域では水源に近いにもかかわらず、利用者が少ないため維持管理が課題になることもあります。

2. アクセスの制限

インフラが発達している日本でも、特に以下のようなケースで水へのアクセスに制限が生じる場合があります:

山間部や離島での供給: 山岳地帯や離島などの地域では、水道設備の整備が難しく、地域住民が井戸水や簡易水道に依存しているケースがあります。これらの設備は老朽化が進んでいる場合も多く、維持管理が問題になることがあります。

災害時の水供給: 地震や台風などの自然災害時には、広範囲で断水が発生し、水へのアクセスが一時的に制限されることがあります。例えば、東日本大震災や熊本地震では水道が壊れ、多くの人が給水車に依存しました。

3. 汚染

水の汚染も地域によって深刻度が異なりますが、以下のような例があります:

農業や工業廃水の影響: 農業地域では、肥料や農薬が地下水や河川を汚染する問題があります。また、工業地帯では化学物質の排出が問題となることもあります(例:四日市公害)。

生活排水の課題: 下水道が十分に整備されていない地域では、生活排水がそのまま河川や海に流れ込むことで、水質が悪化する場合があります。

マイクロプラスチック問題: 近年では、海洋ゴミやマイクロプラスチックが日本沿岸の水質にも影響を与えており、環境保全の課題として注目されています。

解決に向けて

水資源管理の工夫: ダムやため池の活用、水の再利用促進などが進められています。例えば、雨水を貯めて利用する取り組みが都市部でも拡大しています。

インフラ整備と災害対応: 山間部や離島でも水道インフラを維持し、災害時の水供給体制を強化することが重要です。

地域住民と協力した保全活動: 地元の川や湖の清掃活動や、水質モニタリングなどを地域と連携して行うことが環境改善につながります。

日本は水資源が比較的豊富と言われる国ですが、その豊かさを次世代まで維持するためには、持続可能な利用と水質保全が欠かせません。丹後半島のような地域では、まさに地域の皆さんとの協力でこれらの課題に取り組むことが大きな鍵を握るのではないでしょうか。✨

、、、、、、、、、、、、、、、、

フー!丹後半島・春分名残雪、、、、

持続可能な利用と水質保全、、、ここに行き着きました。