「なんだなんだ!」

・丹後郷土資料館リニューアルの現場です。

リニューアル!?

・ええ、あたらしい天橋立をかけるのです、、、

なに、あたらしいアマノハシダテ??

・上世屋や筒川へかかっていた橋も復活されるでしょう。

上世屋や筒川へ橋がかかっていた???わけ、わからんけれどここから上世屋や筒川へ行けるようになるなら、ともかくよっしゃあ! !!!

・これが、外観完成予想図です

、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

京都府プレス資料

丹後の新たな「歴史×文化×交流」の拠点へ ~丹後郷土資料館リニューアルの概要について~ ■ 京都府と京都府教育委員会では、丹後の歴史・文化の探訪と観光の拠点となる「ミ ュージアム」を目指して、京都府立丹後郷土資料館をリニューアルし、令和8年 度中のオープンを目指しています。

■ この度、その概要を決定しましたのでお知らせします。

1 新しい丹後郷土資料館が目指すミッション ○「丹後の歴史・文化の探訪と観光の拠点として、地域の様々な人々と文化をつな ぎ、交流と創造を育む『ハブ・ミュージアム』」 …丹後の歴史・文化をコア(核)に丹後地域の魅力を世界に発信し、文化・観光・ 地域経済の活性化を促す、新しい「ミュージアム」を目指します。 外観イメージ(東南側)

2 リニューアルのコンセプト ○「地域に受け継がれた『丹後の歴史』と『未来』との融合」

3 施設整備のポイント

(1) 本館は存置し、リノベーション ○歴史と重厚感ある本館は、存置しリノベーション ※本館(改修):地下1階、地上2階建 延床面積1,377㎡

(2) 新たな機能を備えた新館を新設 ○天橋立を真正面から望める本館正面に新館を新設 ○外観は「丹後の未来が天橋立に向かって広がっていくさま」をイメージ ○国宝・重要文化財も随時公開可能な「公開承認施設」に対応 ※新館(新設):地下1階、地上3階建 延床面積 約1,900㎡ リノベートした本館展示室 (本館1階) 特別展示室横廊下 (新館1階) 新館2階への階段 (新館1階) (次頁あり)

(3) 天橋立を望む「コミュニティラウンジ&ホール」と「カフェエリア」 ○天橋立の絶景を望む新館2、3階に設置 ○天橋立を「生きたコレクション」として位置付け、キラーコンテンツ化 コミュニティラウンジ&ホール(新館2階) カフェエリア(新館3階) コミュニティラウンジ&ホールから望む「天橋立」

(4)「ミュージアム」を実現する展示室等 ○特別展示室 ・国宝・重要文化財を中心に、考古資料から、工芸、絵画、 彫刻、アートなど多様な作品の展示に対応 ○多目的室 ・体験学習やワークショップに対応 多目的室 (新館地下1階)

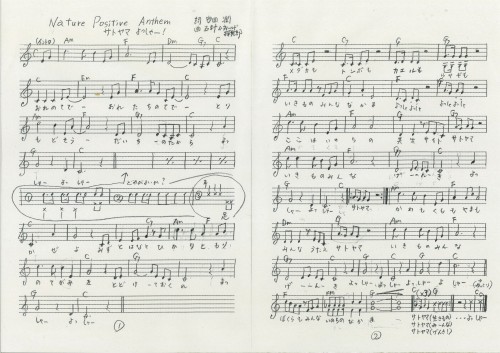

4 博物館の枠を超えた「ミュージアム」としてのソフト面の強化 ○地域の文化財の展示に加え、丹後の歴史文化の魅力や現代アート、食文化などジ ャンルにとらわれない多彩な文化を発信 ○子供から大人まで楽しむことができるラーニング・プログラム(体験学習やワー クショップ)を充実 ○音楽会やアートイベント、マルシェなどを開催し、観光面はもちろん、地域交流 の場として、人と人との交流を促進

5 推進体制 丹後郷土資料館のリニューアルには、各分野のエキスパートが参画

名誉館長 佐々木ささき 丞じょう 平へい 日本美術史家 京都国立博物館名誉館長 京都大学名誉教授 アドバイザー 細川ほそかわ 護熙もりひろ 陶芸家/芸術家 企画推進プロデューサー 前田まえだ 尚武なおたけ 一級建築士/学芸員 京都市京セラ美術館 企画推進ディレクター 京都美術工芸大学特任教授 アドバイザー コシノ ジュンコ デザイナー 企画推進プロデューサー 橋本はしもと 麻里まり ライター/エディター 甘橘山美術館開館準備室長 永青文庫前副館長 (次頁あり)

6 スケジュール(予定) 令和6年度中~ 本館改修工事、新館建設工事 令和8年度中 リニューアルオープン

【丹後郷土資料館 概要】

(所在:宮津市国分小字天王山611-1) ○ 丹後地域の歴史や考古、民俗分野における調査研究と収集保存、展示普及を 行う施設として、「ふるさとの文化史跡を守り、新しい文化を創造する拠点整 備」を求めるという地元の強い誘致と全面協力により、史跡丹後国分寺跡(宮 津市国分)に、昭和45年10月設置した施設。 ○ 同館敷地にあった丹後国分寺は、天平13年(741年)の「国分寺建立の詔」 に基づいて、全国に創建された国分寺の一つ。

○ 「詔」では、「国分寺は『国の華』であり、必ず良い場所を選んで建てなけ ればならない」とされており、丹後国分寺は天橋立の全てを一望することがで きる同地に創建された。

、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

さて、ここで問題、①『国の華・国分寺』の決まり、仏像や建物について、色の決まりはあったのでしょうか、なかったのでしょうか、

生成AIによる解説

結論から言うと、奈良時代の国分寺建立にあたって、仏像や伽藍の“色”にはかなり明確な決まり(=様式)がありました。

ただし「法律で細かく色を指定した」というより、当時の寺院建築の標準様式(唐・飛鳥〜奈良の仏教建築の色彩規範)に従う形で統一されていた、というのが実態です。

1. 国分寺建立の詔に「色の規定」は書かれていない

聖武天皇の「国分寺建立の詔」には、

• 七重塔を建てること

• 金光明最勝王経・法華経を書写すること

• 僧寺・尼寺の配置

• 僧尼の人数

などは明記されていますが、建物や仏像の色についての直接の規定はありません。

しかし、これは「色が自由だった」という意味ではありません。

2. 奈良時代の寺院建築には“色の標準様式”があった

国分寺は、奈良の都(平城京)にお

ける寺院建築の様式を各国にコピーする形で建てられました。

そのため、当時の寺院建築の色彩規範=事実上の決まりが存在します。

研究資料によると、古代寺院の外部彩色は次のような標準がありました:

■ 建物の色(外部)

• 柱・組物・軒など主要部材:赤色(丹塗り)

• 壁面:白色

• 木口(垂木・桁など):黄色

• 連子窓:緑色

→ つまり、赤 × 白 × 緑 × 黄 の鮮やかなコントラストが古代寺院の基本配色。

これは法隆寺・東大寺・興福寺などの復元彩色にも見られる“奈良仏教建築の標準色”です。

■ 塗装の目的

• 装飾

• 木材保護(風蝕防止)

• 権威の象徴(赤は国家・寺院の格式色)

その彩色は奈良時代の標準に従います。

■ 奈良時代の仏像彩色の基本

• 金箔(鍍金)を施すのが最上位

• 肌は金色または朱色系

• 衣は群青・緑青・朱・白などの鮮やかな彩色

• 目・眉・唇も細かく彩色

国分寺の釈迦像も、東大寺の盧舎那仏のように金色を基調とした荘厳な彩色だったと考えられます。

4. なぜ色が統一されていたのか

理由は大きく3つあります。

① 唐の国家寺院の様式を模倣

国分寺制度自体が唐の制度をモデルにしており、建築様式も踏襲。

② 「国の華」としての格式を示すため

詔には「国の華たり」とあり、国の威信を示す建築であることが強調されています。

→ 色彩も統一され、荘厳であること

、、、、、、

つまり、答えは、色彩は荘厳であることと統一されていた、具体的には■ 建物の色(外部)• 柱・組物・軒など主要部材:赤色(丹塗り)、、、なのです。

例えば、このように!

、、、いってくだされば、このさい、合わせて国分寺の復元を提案しましたに!!!

では、② この時代、この赤の原料はなんだったでしょうか、、、ここに、丹後が出てくるのです、、丹塗り・にぬりと!この秘密には、浦島太郎が関わっていたとか、

では、③ この国分寺のスタッフについては

国分寺建立の詔で定められた僧尼の人数は、僧寺に「僧20人」、尼寺に「尼10人」です。

これは『続日本紀』および『類聚三代格』に明記されている公式の規定です。

♂️ 僧寺(国分僧寺:金光明四天王護国之寺)

• 僧 20人を置くことが義務づけられた

• 寺の財源として

• 封戸50戸

• 水田10町

が与えられた(寺の運営と僧の生活を支えるため)

♀️ 尼寺(国分尼寺:法華滅罪之寺)

• 尼僧 10人を置くことが定められた

• 財源として

• 水田10町

が与えられた(尼寺には封戸は与えられない点が特徴)

なぜ人数が決められたのか

国分寺制度は「国家鎮護」のための国家プロジェクトであり、

全国の寺院を同じ規模・同じ機能で整備する必要がありました。

そのため、

国分寺制度は「国家鎮護」のための国家プロジェクトであり、

全国の寺院を同じ規模・同じ機能で整備する必要がありました。

そのため、

• 僧寺:国家を守る祈りの中心 → 20人の僧団

• 尼寺:滅罪・浄化の祈り → 10人の尼僧団

という“全国統一の規模”が設定されたのです。

、、、

では、その④ この、彼ら彼女ら、新思想新知識を携えたエリートたちは、どんな仕事を残したのでしょうか、、、国家鎮護、、とは、その当時の具体的行動課題を解説ください!

生成AI 解答

奈良時代の「国家鎮護」とは、仏教の力で“国家を災害・疫病・反乱から守る”ために、朝廷が具体的な政策として実行した国家プロジェクトです。

特に聖武天皇の時代は、天然痘・飢饉・地震・政争が続き、国家不安が極限に達していたため、鎮護国家は“政治の最重要課題”でした。

️ 奈良時代の「国家鎮護」の具体的行動課題(実際に行われた政策)

① 国分寺・国分尼寺の全国建立(国家規模の祈祷ネットワーク)

• 全国60余国すべてに寺院を建てる

• 僧寺には僧20人、尼寺には尼10人を配置

• 経典(金光明最勝王経・法華経)を毎日読誦させる

→ 全国同時に“国家安泰の祈り”を続ける仕組みを作った

② 東大寺大仏(盧舎那仏)の造立

• 天然痘の大流行・飢饉・反乱で国家が揺らぐ中、

**「仏の光で国を守る」**という思想に基づき造立

• 国家財政を傾けるほどの巨大事業

• 開眼供養会は国を挙げた儀式として実施

→ 大仏そのものが“国家鎮護の象徴”

③ 読経・法会(仁王会・金光明経の講読)を国家行事として実施

• 『仁王般若経』『金光明経』は“国家を守る経典”とされる

• 朝廷主催で大規模な読経法会を開催

• 僧侶が天皇(=国家の象徴)を守るために祈祷

→ 宗教儀礼を国家の安全保障政策として制度化

④ 僧尼令による僧侶の統制(国家仏教の確立)

• 勝手に出家する“私度僧”を禁止

• 僧侶は国家が認定し、国家のために祈る存在とした

→ 仏教を国家の管理下に置き、国家目的に従わせる制度

⑤ 社会不安の解消(福祉政策)も鎮護国家の一部

• 行基や光明皇后の活動を国家が支援

• 悲田院(福祉施設)

• 施薬院(医療施設)

• 疫病・飢饉で苦しむ民衆を救済

→ 民心の安定=国家安定という発想

まとめ:国家鎮護とは“宗教による国家安全保障政策”だった

奈良時代の国家鎮護は、単なる精神論ではなく、国家が仏教を制度として使い、国家危機に対処するための具体的政策群でした。

↑ 自然共生サイト棚田跡交園&マルヤ農林園上世屋 ミュージアム森の手紙の家 より

新装丹後ふるさとミュージアムはそれら古代丹後の謎と夢、そして彼らが心血を注いだ課題をどのように解き、膨らませてくださるでしょうか、楽しみです!

:quality(50)/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/EOI3R2AGYJLR7PTOBK25IEF23Y.jpg)

![2019118t1[1]](http://miyazu-et.com/wp-content/uploads/2025/11/2019118t11-500x374.jpg)