「杉はもっと身近な木材だった。かつて風呂といえば杉材でできた湯船に杉の桶を使用し、炊事の中では杉のしゃもじやおひつを使い、おにぎりは杉の薄い板でくるむ。住居にもたくさんの杉材が使われていた。日本人の生活の中で、杉はとても身近なものであった。 風呂では肌から、食事では口から、杉材の家に住まうことで、その香りを鼻から。いたるところで、杉の成分をからだに取り込んでいたはずである。ほんの数十年前までは。ところが現在。 人々の住環境から、杉は姿を消しつつある。杉のない生活を送る中で、杉に対しての抗体が、免疫が、できていないのだ(槙佐知子著「自然に医力あり」より)。今よりもっと身近なものであったはずの杉が、 春先になるとこぞって「厄介者」、「悪者」といったイメージになってしまった。

排除ではない、共生の道を探したい。なんとかして北山を 救いたい。 北山杉を 助けたい。

かつて1本数百万円もしたことがある北山杉の床柱。今は生活スタイルも大きく変わり、床柱を据える家も建ちません。かつて賑わった北山杉の生産業者は激減しました。山は杉や桧に覆われ、手入れをするのは高齢化の進んだ林業家。手入れのない山は荒れ、大雨などふるものなら、山が崩れ川も崩れ、あげく海も荒れていきます。北山の山林を何とか負のサイクルから脱却させ、林業で生活できる若い世代を定着させていく事は、とても大事な事なのです。その一端を私どもが担っていくことが使命だと感じている所です。」とおっしゃるのは、㈱K・Kファーム 社長・村山寛さん。

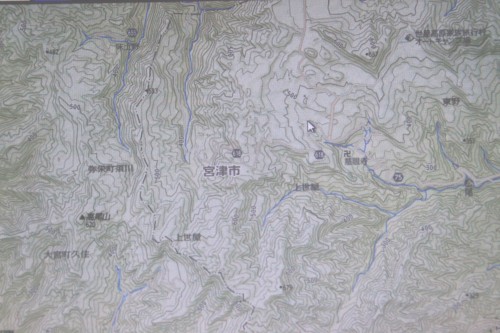

(↑ 1/11 せや高原しおぎり荘)

その村山さんが京北の経済活性化の起爆剤となることを夢見てとライフワークとされているのが、このアロマオイル(精油)製造事業。

杉乃精香シリーズには、・北山杉・柚子、とうきなど。とくに、クロモジオイル※黒文字の枝葉木から水蒸気蒸留法で抽出したエッセンシャルオイルは「バラやローズウッドに含まれるリナロールが約50%含まれリラックス効果が高く 一度嗅いだらリピート率の高い香り」を持つという自信の作

お値段も 1㍉ 2000円 3㍉ 3000円 5㍉ 4000円とアロマの中のダイヤモンド。

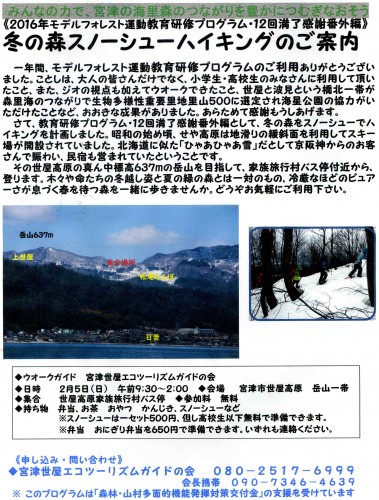

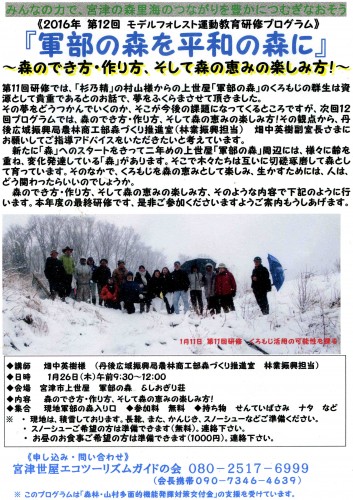

そのくろもじが群生するのが、見張り所跡ののこる軍部の森。そのくろもじの群生を資源として生かすことができれば、見張り所の発見を平和の贈り物へと変えることができるのではないかと、 《2016年 第11回 モデルフォレスト運動教育研修プログラム》 「軍部の森を平和の森に』 ~くろもじ活用の可能性を探る~を企画し、村山さんにきていただいた、というわけです。

今日は、今冬初の積雪。

歩きにくい日でしたが、現地で、群生する状況、放つ香りの高さなど材質にも高い評価をしてくださいました。

米作り炭焼きや森作り、こんにゃく作りなど地域の資源を生かそうとがんばっている地元の方たちに加えて、大阪のほうで実際にアロマセラピーに取り組んでらっしゃるかたも参加してくださって、様々に交流ができ、相互にバイブができたことはおおきな成果でした。

(↑ 1/11 見張り所跡 現地研修)

モデルフォレスト運動教育研修プログラムのテーマは「みんなの力で、宮津の海里森のつながりを豊かにつむぎなおそう」。

今日、参加して頂いたお客さんからメールをいただきました。

、、、、、

a 様

いろいろとお世話くださってありがとうございました。

貴重なお話が聞け、クロモジがあんな風にたくさん自生している場所を見せて頂き、みなさんにも親切にしていただき、外は寒くても心温まる時間を過ごすことができました。

まさかの雪で一時はどうなるかと思いましたが、都会に住む者なので、雪景色の美しさも堪能させて頂きました。

クロモジの香りは本当に良い香りで感動しました。森を守りながら、そしてその土地のストーリーを大切に、何かよいカタチで活用できればいいな、と勝手に妄想を膨らませております。

私がどんな風にご協力できるのかはわかりませんが、この出逢いもご縁なので、何かお手伝いできることがあればと思っています。

まずは、季節がよくなったら、私自身が上世屋の素晴らしさを五感で感じて、発信できればと思います。

その際はご案内ください(*^_^*)

、、、、、

B様

この度は、貴重な体験をさせて頂き、また皆さんに親切にしていただき感謝いたします。

新たに芽吹いているクロモジの群生にとても感動いたしました。香りもすごくよく、また香りたいです。

森を守りたいという皆さんの熱い思いに、宮津をよく伺う者として何かお手伝いできればと思っています。

これからも宮津へ行きますので、その際は上世屋へ伺いたいと思います。

今後ともどうぞよろしくお願い致します。

今回のご縁をfacebookで投稿させて頂き、また宮津世屋エコツーリズムガイドの会のサイトも

リンクさせて頂きました。

よかったらご覧ください。→https://m.facebook.com/room.y.0910/

、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

人と人との紡ぎ直し、この課題がまた一つ形になったとと思います。

2016年 の研修 は、次回12回めで最終回。予定は1月26日(木)。内容は、くろもじを生かした森の整備法!雪? 融けて皆さんを待っていますよ!