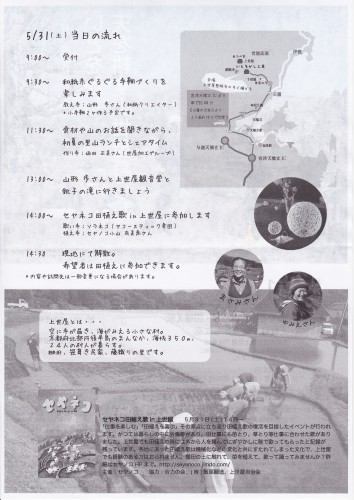

草刈りも終えて田植え直前の作業が入念に進められる世屋の棚田。宮の下では畦のチェック。

ノウダでは代の仕上げ、、、

丹後の田植え歌では各地で「鶴の子育て」が歌われたということです。

♪エエ 鶴の子育つのはヨオホホノオ

どこの森じゃ ドッコイショドッコイショ

八幡山トヨナア ドッコイショドッコイショ

八幡山のヨオホホノオ

おん森のドッコイショドッコイショ

若松の枝によなあアリャコリャセエドッコイセェ♪

ちなみに、この八幡山の松で子育てするという鶴、これはコウノトリのことです。豊岡だけでなくこのあたりにも当たり前に生育していて、地元では「ツル」とよんでらっしゃったそうです。その「ツル」が与謝野町明石では、この歌の通りに巣をかけ始めているということです。

コウノトリが蘇る田に、田植え歌「鶴の子育て」が響く、、、いや、めでたいめでたい(^.^)

5/31にはもう一つ!

世屋の里から目が離せない(^.^)