これはまるで「二人静」だ!

、、、と連想したかたはよほどの教養人だったのですね。

その謡曲「二人静」のあらすじ。

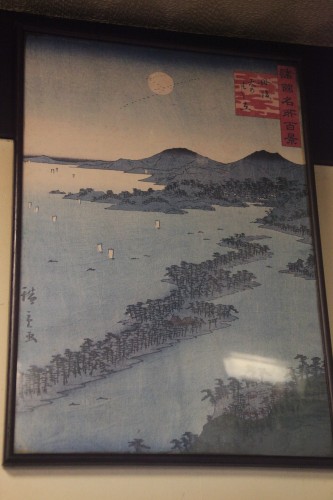

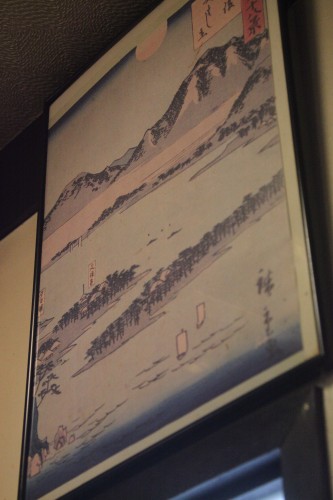

「吉野勝手明神では、毎年正月7日の神事に、ふもとの菜摘から菜を摘んで神前にそなえる風習があった。それでこの年も例によって神職が、女達に菜を摘みにやらすと、一人の女が出てきて、「吉野に帰るならことずけて下さい。私の罪の深さを哀れんで、一日経を書いて弔って下さい。」と頼んだ。そして「あなたのお名前は」と尋ねられると、何も答えないで、夕風に吹きまわされた浮き雲のように、跡形もなく消えた。

そんな不思議な体験をした菜摘女は、そのことを神職に報告するのだが、女は話しているうちに顔つきが変わり、言葉つきも変わってきたので、神職は、「いかなる人がついているのか名をなのりなさい」と言うと、「静である。」と名のった。さては静御前の霊が菜摘女についたことがわかり、「それでは、ねんごろに弔うから舞いを見せて欲しい。」と女に頼む。すると女は精好織りの袴や秋の野の花づくしの水干など、みな静が勝手明神に収めた舞いの衣装を宝蔵から取り出した。女がその衣裳をつけて、舞いを舞おうとすると、いつの間にか静の霊も現われて、一人の女が二人になって舞を舞うのだった。

※二人静(能)www.yoshino.ne.jp/wakwak/seinenbu/sample/…/nou.htm - から。」

ちなみに「フタリシズカ」学名:Chloranthus serratus、センリョウ科の多年草。

木子峠の木陰で舞っていらっしゃいました。

観客は、ミヤマナルコユリ。