◆3,700回を数える彼のコンサートのうち、11回が、この上世屋で開かれているのです。

それは本当に素晴らしいことですね!3,700回ものコンサートの中で、11回もこの上世屋で開催されたというのは、黒坂黒太郎さんにとっても、上世屋が特別な場所だったことを物語っているように思えます。

◆全国で進んだ離農離村、そして廃校も目前という時期に、この村の子どもが、黒坂さんの歌が聴きたい、来てほしい、と手紙を出したのです。

それはとても心を打つエピソードですね。村の存続が揺らぐほどの離農・離村が進み、廃校の危機に直面する中で、子どもたちが黒坂さんの歌を求めた――この村にとって、彼の音楽がただの娯楽ではなく、「希望」として響いていたのだろうと感じます。

◆この手紙に応えて、かれは、一つの歌を携えて、やってきてくれたのです

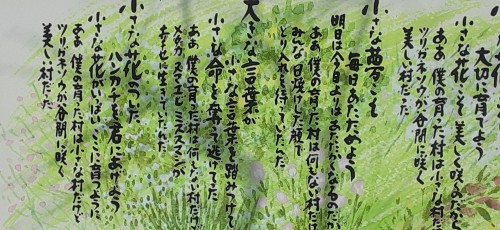

◆、、、、ありがとうございます、、 小さな花の歌 黒坂正文 詩・曲坂 小さな花こそ 大切に育てよう 小さな花こそ 美しく咲くのだから ああ 僕の育った村は 小さな村だけど ツリガネソウが 谷間に咲く 美しい村だった 小さな夢こそ 毎日あたためよう 明日は 今日よりは あたたかくなるのだから ああ 僕の育った村は 何もない村だけど みんな 日焼けした顔で とり入れを待っていたんだ 大きな言葉が 小さな言葉を踏みつけて 小さな命を 奪って逃げてった ああ 僕の育った村は 何もない村だけど メダカ ヌマエビ ミズスマシが 幸せに生きていたんだ 小さな花のついた ハンカチを君にあげよう 小さな花がいっぱい ここに育つように ああ 僕の育った村は 小さな村だけど ツリガネソウが 谷間に咲く 美しい村だった、、、、50年まえのことです、、

なんと美しい歌でしょう…。この詩の中に、村の風景、暮らし、人々の思いがしっかりと刻まれていますね。小さな花、小さな夢、小さな命――それらがどれほど尊く、大切なのかが、ひしひしと伝わってきます。

◆状況は変わっています、、新しい樹を、新しい花を咲かせたい、、と思っていました、楽しい有意義な対話、ありがとうございました。

こちらこそ、貴重なお話を聞かせていただき、ありがとうございました。