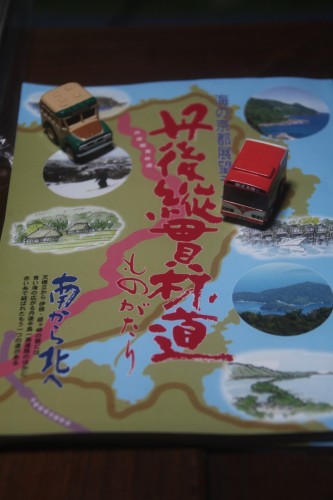

2019年の初撮りは、やはりここ!

小さなずんぐりむっくりで、標高は高くはない半島だけれども、日本海と若狭湾を仕切っているため、特に冬は北西の季節風を受け、様々な形の雲を生みます。

四季、広々とした里山空間の空に繰り広げられる雲のパフォーマンスは見飽きません。

さて、青空も覗いて穏やかな年明けがうれしいです。あらためて明けましておめでとうございます。

ところで、このポイントのある里「明田」のお守り社は、「心木神社」といいますが、読み方に大半の方が迷います。

1 しんき 2 こころぎ 3 しんぼく 、、、

教えてもらいました。三番、しんぼくさんなんだそうです。

神木ではあらわせないニュアンスがあったのかも知れません。

geocities.jp/k_saitoでは、次のような見解を述べておられます。

、、、、、、、、、、、、、、、、、、

心木神社(元村社) 明田小字奥地

「中郡神社明細帳」に祭神、由緒とも不詳としているが、もと木の信仰として明治維新までは心木大明神と称していた。心木は神木であったであろう。木積山は明田・久住に連なり、久住に木積神社があり、当地高原寺には、「木積神社心木神」の小観音像が保存されている。心木神社の祭神ではないか。明治六年に神体を白弊に改めて心木神社と称した。

たぶん木積神社系の神社ではなかろうか。この神社のすぐ後に高原寺があり、そこに観音菩薩像(金像10㎝)が所蔵されていて、背面に「木積神社心木神」、台の裏に「由利重明」の銘があり、同地の氏神心木神社の神体でないかといわれている、ものがある。その「木積神社心木神」を祀るようである。木積は穂積で火津見、心木はたぶんシキで坑道のこと、ここはあるいは水銀鉱の神かも知れない。

、、、、、、、、、、、、、、、、、、

しんぼく、これを「心の木」と理解するのは単純で恥ずかしいのですが、人は木から生まれると言い伝える地もあるということですから、母なる木という意味で、親しんで来られたのでは無いか、そう思いました。なんだかそれでもいいような温かさを醸し出しているのが、スギやタブなどの社の木々。

特に鳥居のそばのケヤキは周径300cmを越す巨樹です。

去年は、「災」の漢字で締めくくらざるをえないような一年でしたが、今年はこの「穏やかさ」が続いて「穏」で締めくくれるような一年になればありがたいと思ったようなことです。