小野小町さんの生涯をテーマにした京丹後市小町公園は、庭園部と展示・資料部とステージ部の三つからできています。内山を借景にした公園庭園!

都は神水苑の小町さん雨乞い伝説を模した池は内山ブナ林を映す水鏡!

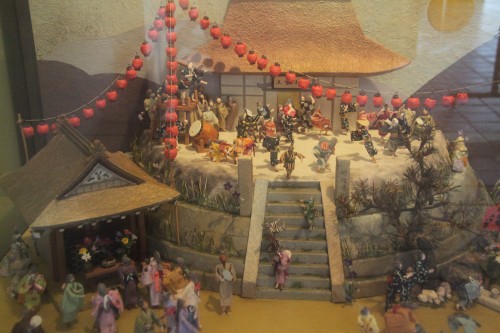

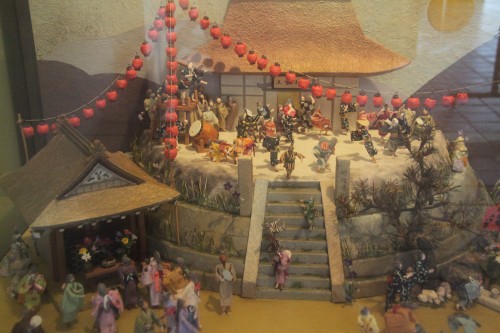

生涯を描いた紙人形による精密なジオラマ展示、

晩年を過ごしたとされる五十河の暮らしを描いた場面には、こんなお人形も。

さて、小町さん、伝説に彩られてしゅうえんの地と伝えるところは主なところで11箇所。存在ガ疑わしいというむきもあります。しかし、彼女と歌の贈答を行った在原業平さんや文屋康秀さんが実在されていることを思えば彼女も「実在」したと考えるのが妥当でしょう。

ちなみに彼女の作品。

◇思ひつつ寝ればや人の見えつらむ夢と知りせば覚めざらましを

◇ 色見えで移ろふものは世の中の人の心の花にぞありける

◇わびぬれば身を浮草の根を絶えて誘ふ水あらば往なむとぞ思ふ

◇いとせめて恋しき時はむばたまの夜の衣をかへしてぞきる

◇うつつにはさもこそあらめ夢にさへ人めをもると見るがわびしさ

◇ かぎりなき思ひのままに夜もこむ夢ぢをさへに人はとがめじ

◇夢ぢには足もやすめずかよへどもうつつにひとめ見しごとはあらず

◇ うたた寝に恋しき人を見てしより夢てふものはたのみそめてき

◇秋の夜も名のみなりけりあふといへば事ぞともなく明けぬるものを

◇人にあはむ月のなきには思ひおきて胸はしり火に心やけをり

◇今はとてわが身時雨にふりぬれば事のはさへにうつろひにけり

◇秋風にあふたのみこそ悲しけれわが身むなしくなりぬと思へば

◇花の色は移りにけりないたづらに我が身世にふるながめせし間に — 『古今和歌集』

◇ともすればあだなる風にさざ波のなびくてふごと我なびけとや

◇空をゆく月のひかりを雲間より見でや闇にて世ははてぬべき

◇宵々の夢のたましひあしたゆくありても待たむとぶらひにこよ — 『小町集』 以上 ウィキペディア 参考

♪夢ぢには足もやすめずかよへども 、、、、贈られたほうの心を融かさんばかりの吐息の熱さは中島みゆきこのみです(^.^)

しかし、どんな出自でどのような生涯だったのかは定かでないのです。紀貫之さんが「彼女の作風を、『万葉集』の頃の清純さを保ちながら、なよやかな王朝浪漫性を漂わせているとして絶賛した」ようなことから、想像は膨らむばかり(^.^)この公園は,ベールに包まれた生涯を大胆に想像し、表現しているという意味で実によくできています。旧大宮町時代に町おこしの切り札として作られた大宮町民一押し自慢の公園、ぜひ訪れてください

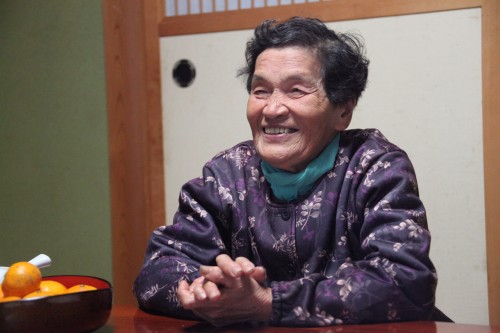

金さんは、夜な夜な山を越えて、小町さんにお会いにいかれるとか、、、まさかぁ(^.^)。