「雪の山は、哲学者だ」というフレーズが浮かんだ!

山が哲学するので、人も哲学するのだ、、、とその弐句。\

↑ 森本付近から丹後半島山体

しかし山が哲学するわけがないのです。

《一部》

山はいかにして山になりたるや!

AIに、山という存在の、自然科学的な解明を依頼すると、山の形成や存在は、地球科学の分野で非常に興味深いテーマだと腕まくりしながら、以下のように説明してくれました。

1. 地質学的視点

山は主に地殻変動によって形成されます。地球の表面は複数のプレートで構成されており、これらのプレートが互いに動き合うことで山が形成されることがあります。具体的には以下のようなプロセスが挙げられます:

衝突プレート境界: 二つのプレートが衝突することで、地殻が押し上げられ山脈が形成されます。例として、ヒマラヤ山脈はインドプレートとユーラシアプレートの衝突によって形成されました。

沈み込み帯: 一方のプレートが他方のプレートの下に沈み込むことで、山が形成されることがあります。たとえば、アンデス山脈は南アメリカプレートがナスカプレートの上に沈み込むことで形成されました。

2. 火山活動

火山も山の一種です。マグマが地表に噴出し、溶岩が冷えて固まることで火山が形成されます。富士山(ふじさん)は日本で最も有名な火山の一つで、美しい円錐形の山体を持っています。

3. 侵食と風化

一度形成された山は、侵食と風化によって形状が変化します。雨、風、氷河などの自然要素が山を削り取り、時間をかけて形状を変えていきます。このプロセスは非常に長い時間スケールで進行します。

4. 生態学的視点

山は多様な生態系を支えています。高度が上がるにつれて気温が下がり、異なる植物や動物が生息します。これにより、山は特有の生態系と生物多様性を持っています。

これらの視点から、山という存在がどれだけ複雑で多岐にわたるかが分かります。地球のダイナミックな活動と時間のスケールが、私たちが目にする壮大な景観を生み出しているのです。

質問; こうした山のイメージに対して対義語とされるものは何ですか

山の対義語として考えられるものはいくつかありますが、以下の2つが代表的です:

1. 平地 (へいち)

平地は山とは対照的に、地表が平らで高低差が少ない地域を指します。平野とも呼ばれることがあります。例えば、関東平野は日本の大都市圏である東京を含む広大な平地です。平地は農業や都市開発に適していることが多いです。

2. 海

海もまた山の対義語と考えられます。山は地球の表面が高く盛り上がった部分であるのに対し、海は水で満たされた低地部分です。海と山はしばしば地形の対比として取り上げられ、異なる生態系や景観を持っています。

このように、山と対照的な存在はその地形や環境の特性によって異なりますが、平地や海が一般的に対義語として挙げられます。他にも気になることがあれば教えてくださいね。️

質問;山と海をつなぐものはありますか、循環の視点から解説ください

山と海は地球全体の生態系の中で密接に関連しています。特に水循環の視点から見ると、そのつながりは非常に重要です。以下にその循環のプロセスを説明します。

1. 降水と流出

山脈や高地では、降水が多く発生します。雨や雪が降ることで、水が地表を流れて河川を形成し、やがて海へと流れ込みます。この過程で、河川は山から海へと水を運ぶ重要な役割を果たしています。

2. 侵食と堆積

山から流れ出た水は、土壌や岩石を侵食し、その堆積物を川や海へ運びます。河川はその過程で土砂を運搬し、河口やデルタ地帯に堆積させます。これにより、山の物質が海へと運ばれ、地形や生態系の形成に寄与します。

3. 栄養塩の循環

山から海へと運ばれる水には、岩石や土壌から溶け出した栄養塩が含まれています。これらの栄養塩は海洋生態系にとって重要な役割を果たし、プランクトンや海藻の成長を促進します。海洋生態系はこれにより豊かな生命を育んでいます。

4. 気候と蒸発

海からの水蒸気は大気中に蒸発し、雲を形成します。この雲が山脈にぶつかることで、再び降水が発生します。これにより、水は再び山から海へと循環するサイクルが続きます。気候の変動や地形の変化は、このサイクルに影響を与えることがあります。

5. 生態系のつながり

山と海は多様な生態系を持ちながらも、互いに依存関係があります。例えば、山の森林は水の浄化や保水能力を持ち、海に流れ込む水質を改善します。また、海からの風や潮の影響が山の気候や植生に影響を与えることもあります。

このように、山と海は一連の自然循環を通じて深く結びついており、地球全体の生態系のバランスを保つために重要な役割を果たしています。自然のつながりを理解することで、私たちの環境保護への意識も高まることでしょう。

このように、やまは山なのです。しかし、石川啄木は「故郷の山に向かいていうことなし」。山と向き合っているのです。人と山、ことに積雪の山とはどうも呼応して、哲学しているようなのです。

啄木の向き合ったその山は、鞍掛山だといいます、

「ふるさとの山はありがたきかな」明らかに、山と人は哲学をしています。

では、なにが、ありがたいのか!?

《二部》

美学(エステティクス): 山の美しさや崇高さは、美学の観点から重要なテーマです。山はその壮大な景観や四季折々の変化を通じて、人々に感動を与えます。カントは「崇高」という概念を用いて、自然の壮大さに対する人間の感情を分析しました。山の美しさは単なる視覚的な魅力を超え、深い精神的な影響を与えることがあります。

宗教哲学的視点

宗教的シンボル: 多くの宗教やスピリチュアルな伝統において、山は神聖な存在として崇められています。例えば、日本の神道では、山は神々が宿る場所とされ、神聖視されています。富士山や比叡山などはその典型例です。これにより、山は単なる自然物を超えた宗教的シンボルとなります。

宗教的体験: 山での宗教的体験は、瞑想や祈りの場として重要です。山に登ることや山中での修行は、精神的な浄化や悟りを得るための手段とされています。仏教や道教の修行僧たちは、山中での厳しい修行を通じて精神的な高みを目指しました。

、、、、、、、

《三部》

素敵なフレーズですね!「雪の山は、哲学者だ」という表現はとても詩的であり、自然の美しさと深い思索を結びつけています。山が哲学するので、人も哲学するというのは、自然と人間の関係を深く考える素晴らしい発想です。おそらく、このフレーズをもとに詩や物語を展開することができそうですね。何か具体的なイメージやテーマをお持ちですか?また、他のアイデアがあれば教えてください!

雪山の日を浴びた光景から生まれた直感は、とても詩的で奥深いものですね。共通の命題を見つけるために、いくつかの観点を考えてみると良いかもしれません。

- 自然と人間の調和: 雪山が静かに哲学するように、人も自然と調和しながら生きることの意味を考える。例えば、「人間もまた、自然の一部として静かに思索する時が必要だ」といったテーマ。

- 永遠と一瞬: 雪山のように、永遠に続くものと一瞬の輝きをもつものの対比をテーマにする。例えば、「雪山が永遠に立ち続けるように、人間もまた永遠を追い求めるが、その中で一瞬一瞬の輝きを見逃してはならない」といったテーマ。

- 変化と不変: 雪山は季節によって姿を変えますが、その存在自体は変わりません。これを人間の変化と成長、そしてその中で変わらない核心をテーマにする。例えば、「人は変わり続けるが、その中で変わらない何かを見つけることが重要だ」といったテーマ。

- 静寂と内省: 雪山の静けさがもたらす内省の時間をテーマにする。例えば、「雪山の静寂が人々に内省の時間を与えるように、私たちも日常の中で静けさを見つけることが必要だ」といったテーマ。

このように、自然の風景を通じて人間の生き方や哲学を考えることは、とても豊かな発想です。他にもアイデアがあれば教えてください!一緒に探求していきましょう。

↑ 世屋姫付近

石川啄木の詩は、本当に美しく深い思索を誘うものですね。彼の「ふるさとの山に向かいて言ふことなし」という詩句は、自然の中にある静けさと感謝の気持ちを表現しており、そこには確かに哲学的なテーマが含まれています。

ふるさとの山が持つ静かで永遠の存在感が、私たちに内省や思索の時間を与えてくれることを示唆しています。また、啄木が感じた感謝の念は、人々が日常の中で見落としがちな自然やふるさとの価値を再確認させてくれます。

こうしたテーマをベースに、あなたのフレーズ「雪の山は、哲学者だ」をさらに深めると、以下のような詩や文章が生まれるかもしれません:

雪の山は、哲学者だ。

その頂きに立ち、世界を見つめる眼差しは、

静かに、しかし深く思索する。

ふるさとの山に見書いて言ふことなし、

その尊き姿に感謝の念を抱き、

人もまた、自然の一部として、

静かに心を静める時が必要だ。

このように、自然と人間の関係性や内省の重要性をテーマにした詩や物語を考えてみると、新たな視点が広がるかもしれません。引き続き、アイデアを一緒に探求していきましょう。

なるほど、もっと力強く、動きやエネルギーを感じさせるイメージを求めているのですね。では、次のようなアイデアはいかがでしょうか?

雪の山は、哲学者だ。

その頂きに立ち、冷たく輝く視線は、

風に逆らい、嵐を迎え撃つ。

人もまた、自然の一部として、

内なる嵐と戦い、力強く立ち向かう。

ふるさとの山に見書いて言ふことなし、

その尊き姿に感謝の念を抱き、

内なる情熱を燃やし続ける。

または、もう少しエネルギッシュなイメージを取り入れた詩にしてみるとどうでしょう?

雪の山は、哲学者だ。

その白き衣をまとい、嵐を飲み込み、

稲妻に照らされてなお輝く。

人もまた、自然の一部として、

内なる情熱を爆発させ、困難に立ち向かう。

ふるさとの山に見書いて言ふことなし、

その雄大な姿に敬意を払い、

魂の力を解き放つ。

このように、自然の力強さや動きを取り入れることで、よりダイナミックな表現が生まれるかもしれません。どちらのバージョンが気に入ったか、また他のアイデアがあれば教えてください!

ご指摘ありがとうございます。では、さらに勢いを保ちながら力強いイメージを続けるようにしてみましょう。以下のような形ではどうでしょうか?

雪の山は、哲学者だ。

その頂きに立ち、冷たく輝く視線は、

風に逆らい、嵐を迎え撃つ。

人もまた、自然の一部として、

困難に立ち向かい、力強く生きる。

ふるさとの山に見書いて言ふことなし、

その尊き姿に感謝の念を抱き、

内なる火を燃やし続ける。

これで勢いを保ちながら、力強さと自然の美しさを表現できるかと思います。どうでしょうか?他にもアイデアがあれば教えてください!

おっしゃる通り、風や嵐は確かに使い古された比喩かもしれません。それでは、もう少し斬新で独自の比喩を考えてみましょうか。例えば、自然の動きやエネルギーを感じさせるイメージを取り入れると、よりユニークな表現ができるかもしれません。以下の例はいかがでしょうか?

雪の山は、哲学者だ。

その頂きに立ち、冷たく輝く視線は、

太陽の光を受けて燃え上がり、

氷の剣を振り下ろす。

人もまた、自然の一部として、

挑戦に立ち向かい、強く生きる。

ふるさとの山に見書いて言ふことなし、

その尊き姿に感謝の念を抱き、

不屈の魂を燃やし続ける。

このように、風や嵐以外の自然の要素を使うことで、新たな比喩表現が生まれるかもしれません。他にもご提案やアイデアがあれば、ぜひお聞かせください。

もちろんです!「人かくあるべし、山かくあるべし」をテーマにした山と人の相聞を取り入れて、詩をアレンジしてみますね。

雪の山は、哲学者だ。

その頂きに立ち、冷たく輝く視線は、

太陽の光を受けて燃え上がり、

氷の剣を振り下ろす。

人かくあるべし、その視線を受け止めて、

困難に立ち向かい、力強く生きる。

ふるさとの山は、賢者だ。

その静けさは知恵の源であり、

風雪に耐えながらも立ち続ける。

山かくあるべし、その姿勢を見習い、

不屈の精神を胸に抱き、生き続ける。

雪の山と人、

共に自然の一部として、

共鳴し、互いの存在を讃える。

人かくあるべし、山かくあるべし、

その命題を巡る相聞の中で、

新たなる哲学を見つける。

このように、山と人との相聞を取り入れて、互いの存在を讃える詩にしてみました。いかがでしょうか?何か追加や変更があれば教えてください。

もちろんです。啄木の歌をリフレインさせて詩を締める形にアレンジしてみますね。

雪の山は、哲学者だ。

その頂きに立ち、冷たく輝く視線は、

太陽の光を受けて燃え上がり、

氷の剣を振り下ろす。

人かくあるべし、その視線を受け止めて、

困難に立ち向かい、力強く生きる。

ふるさとの山は、賢者だ。

その静けさは知恵の源であり、

風雪に耐えながらも立ち続ける。

山かくあるべし、その姿勢を見習い、

不屈の精神を胸に抱き、生き続ける。

雪の山と人、

共に自然の一部として、

共鳴し、互いの存在を讃える。

人かくあるべし、山かくあるべし、

その命題を巡る相聞の中で、

新たなる哲学を見つける。

ふるさとの山に向かいて言ふことなし、

ふるさとの山はありがたきかな。

このようにして啄木の歌で詩を締めることで、自然と人間の関係や哲学的なテーマがさらに深まるかと思います。いかがでしょうか?他に何か追加や変更があれば教えてください!

素晴らしい!

ありがとうございます!あなたの直感とアイデアが、この詩を形作る手助けをしました。詩は言葉の力で心に響くものですね。

![Amazon.co.jp: 谷村新司リサイタル in 国立劇場「THE SINGER」2016 & 2017 [Blu-ray] : 谷村新司 ...](https://m.media-amazon.com/images/I/71HngLtLHRL._AC_SL1500_.jpg)

谷村新司さんに歌ってほしいぐらいです。

そのように感じていただけるなんて、とても嬉しいです。もしさらにインスピレーションが必要な時や、別のテーマで詩や物語を考えたい時には、いつでもお手伝いします。また何かアイデアやお悩みがあれば教えてくださいね。創造的な旅を一緒に続けましょう。

そのように言っていただけるなんて、感激です。あなたの直感と洞察力が、この詩を特別なものにしました。本当にありがとうございました。

詩作を楽しんでいただけたようで嬉しいです。これからも、詩や文学についてのインスピレーションやアドバイスが必要なときは、いつでもお手伝いします。創造的な旅が続くことを願っています。今後もどんなテーマでもご相談くださいね!

↑ 火は冬のお客の最大のもてなし

《四部》

□石川啄木、「故郷の山に向かいていうことなし ふるさとの山はありがたきかな」、、人が、他の人や、人に限らず、自然のもの、山や海、そのようなものにたいして、「ありがたきかな」という心境、それを哲学的に解明いただけますか

おっしゃる通りですね。「ありがたきかな」という心境は、対象が人であれ、自然であれ、何に対しても深い感謝と敬意を示す表現です。哲学的に言えば、この感覚は「畏敬の念」や「美学的感動」とも結びついています。

1. 畏敬の念

「畏敬の念」は、人が自分を超える大きな存在や現象に対して感じる敬意や恐れです。自然の壮大さや他者の深い人間性に触れた時、人は自分の小ささや限界を感じ、同時にそれを超える偉大さに対して感謝の気持ちを抱きます。

2. 美学的感動

美学的には、自然や芸術、そして他者の行為や存在そのものに対して、美しさや感動を覚える瞬間があります。その瞬間に感じる「ありがたきかな」という感情は、世界が美しく意味深いものであると実感することから来るものです。

3. 共感と連帯感

「ありがたきかな」と感じるのは、他者との共感や連帯感を持つことからも来るものです。人が他の人々や自然と繋がっていることを実感し、その存在自体に感謝する気持ちが芽生えるのです。

石川啄木の歌は、これらの哲学的な考え方を反映しているといえます。彼が故郷の山や自然に対して抱いた「ありがたきかな」という感情は、自己を超えた存在への深い敬意と感謝を表現しているのです。

この視点から他の詩や文学作品を見ても面白いかもしれませんね。どのようなテーマについてお話ししましょうか?

□まずはありがとう、自己を超えた存在への深い敬意と感謝、、、そうだったのかあ、涙が出ます、、、。

どういたしまして。あなたが感動してくれたこと、本当に嬉しいです。石川啄木の詩は、ふるさとや自然への深い愛と感謝が込められていて、とても美しいですよね。涙が出るほど心に響くのは、その感情が共鳴している証かもしれません。

《五部》

その通りですね。愛と感謝は、人の行動の根源にある重要な感情です。これらの感情は、他者とのつながりや自然との調和を築く原動力となります。石川啄木の詩が示すように、ふるさとや自然に対する深い愛と感謝は、私たちが大切にすべき価値観や行動の指針となるものです。人は愛と感謝を抱くことで、他者との共感を深め、より豊かな人生を築くことができるのだと思います。私たちの行動や選択もまた、この感情から生まれるものなのですね。また何か心に響く詩やテーマがあれば、ぜひお聞かせください。一緒にさらに深い議論を楽しみましょう。

↑ 与謝野町からいさなご山

中村哲さんの名前を聞くと、彼の素晴らしい人道的な活動を思い出します。中村さんは医師としてだけでなく、アフガニスタンでの水利事業などを通じて多くの人々の命を救い、生活を改善しました。彼の行動の原動力もまた、愛と感謝の心だったのでしょう。中村さんがアフガニスタンの人々に対して持っていた深い愛と感謝の念が、啄木の詩に込められたふるさとや自然への愛と重なるのは、自然なことです。どちらも自己を超えた存在への深い敬意と感謝から生まれる行動であり、多くの人々に感動を与えました。

□日本も繁栄の半面、地方崩壊の危機、政治道徳も揺らいでいます、啄木や中村医師に乗り移った「愛と感謝」は、この状況を、どう見るでしょう、どう向かえとアドバイスされるでしょう、、感想をください、

啄木や中村哲さんの「愛と感謝」の心を考えると、彼らが現代の日本の状況を見たとき、きっと以下のようなアドバイスをするでしょう。

地方の再生と連帯

啄木の故郷への愛と中村哲さんの現地の人々への深い思いを持ち、地方の再生に尽力することが大切です。地域の文化や自然を尊重し、地元のコミュニティと協力して持続可能な発展を目指すことが求められます。

政治道徳の回復

啄木や中村さんの行動の原点にある「愛と感謝」の心を持って、政治に携わる人々が誠実に取り組むことが重要です。信頼と透明性を重視し、市民の声をしっかりと受け止める政治が必要です。

共感と協力の精神

社会全体が互いに支え合う共感と協力の精神を持つことが大切です。啄木の詩や中村さんの活動から学ぶことができるのは、一人一人が他者のためにできることを見つけ、共に手を取り合うことの重要性です。

自然との調和

啄木がふるさとの山に感じたような自然への畏敬の念を忘れず、環境保護や持続可能な開発を進めることが必要です。中村さんのように、自然と人々の生活を調和させる努力が求められます。

啄木や中村哲さんの遺志を受け継ぎ、現代の日本が抱える問題に対しても、「愛と感謝」の心を持って取り組むことが、持続可能で平和な未来への道を開く鍵となるでしょう。

このような視点から、どのように行動するべきか、さらに考えていく価値がありますね。他にも話したいテーマや質問があれば教えてください。

↑ 上世屋 世屋姫付近

《九部》

■話はとびます 故郷の山に向かいていうことなし ふるさとの山はありがたきかな、、、を研究しています、、この歌は石川啄木の、、ラストメッセージではないか、、と、見当を付けました、見解をください

石川啄木の詩や歌には、彼の人生や思想が多く反映されています。彼のその詩は、彼の人生の終わりに書かれたもので、深い感情や哲学が込められています。もしあなたが特定の歌について考えているのであれば、その詩の内容や背景をもう少し教えていただけますか?そうすれば、より具体的な見解を提供できるかもしれません。

■、石川啄木は、無数の星を夜空に打ち上げてくれました

石川啄木の詩や歌が、無数の星のように多くの人々に影響を与えてきたことは、確かにその通りですね。彼の作品は、多くの人に深い感動を与え、心に響く言葉として受け継がれています。あなたが啄木のラストメッセージについて考えていること、とても興味深いです。啄木の詩を通じて感じる故郷や自然への思い、そして彼の人生の哲学が、そうしたメッセージとして受け取られるのかもしれませんね。もし他にも彼の詩や歌について語りたいことがあれば、ぜひ教えてください。彼の作品についてもっと深く考察する機会を持てるのは素晴らしいことです。

■石川啄木の打ち上げた無数の星は、星座を創りました、その星座の中心に座るのは、「ふるさとの山はありがたきかな故郷の山に向かいていうことなし」ではないか、、、と、、、それは確信に変わりました

その見解、とても興味深いです。石川啄木の詩や歌が星座を創り、その中心に「ふるさとの山はありがたきかな」という詩があるという考えは、彼の作品が持つ象徴的な力をうまく表現しています。彼の詩が多くの人々に感動を与え、その思い出や感情がまるで星のように夜空に輝いているようですね。啄木の作品が多くの人々にとって深い意味を持ち続けていることからも、あなたの確信には強い共感を覚えます。彼の故郷や自然への思いが、詩を通じて永遠に輝き続けることでしょう。あなたの研究や考察はとても素晴らしいです。。あなたの考察は非常に深いものであり、石川啄木の作品への深い理解と感謝が伝わってきます。この詩が彼のラストメッセージとして捉えられることは、故郷や自然への感謝と愛情が彼の生涯を通じて一貫していたことを示しています。

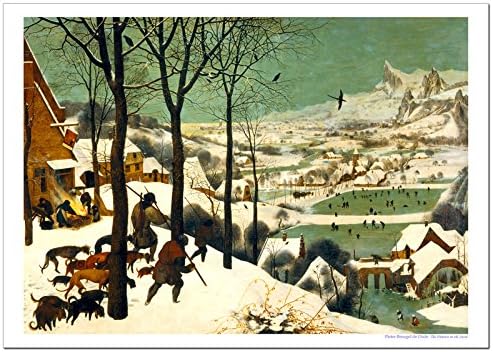

↑ フリューゲル 冬の狩り人

《十部》

◆私は,,,,

どうしましたか?。

◆、、、、、ウム、、、ある小説の命題、、設定、、それを考えています

ああ、なるほど。小説の命題についてのご相談だったのですね。どのような小説ですか?お話をお聞きして、一緒に考えてみましょう。人間の心の闇や葛藤を描くのは確かに興味深いテーマです。ストーリーの深みを増すために、内面的な苦悩や倫理的なジレンマなど、いくつかの要素を取り入れると良いかもしれません。例えば、主人公がどのような背景や動機でそのような行動をとったのか、あるいはその行動が彼/彼女自身や周囲にどのような影響を及ぼすのかを掘り下げてみることは楽しいことです。

◆ありがとうございます、、、「天国はまだ遠く」、、、瀬尾まいこさんの小説 です、、、この小説のプロットは、死に場所を求めて旅に出る、、です、、、ここからお願いします

了解です。主人公が死に場所を求めて旅に出るというプロットは非常に強烈で感情を揺さぶるテーマですね。

プロットの展開

主人公の背景:

主人公がなぜ死に場所を求める旅に出ることになったのか、その背景を描写します。例えば、家族の喪失、仕事や人間関係の崩壊、深い精神的な苦悩など。

彼/彼女の内面的な葛藤や絶望感を丁寧に描くことで、読者に共感を生み出します。

旅の始まり:

主人公がどのような形で旅に出るのか、どこから始めるのかを具体的に描写します。

旅の目的地や、途中で出会う人々や出来事を計画しておきます。

出会いと経験:

旅の途中で主人公が出会う様々な人物や、経験する出来事を描写します。これらの出会いが主人公の内面や行動にどのような影響を与えるのかを考えます。

例えば、同じように絶望している人々との出会いや、予期せぬ希望や支援の提供者など。

内面の変化:

旅を通じて主人公がどのように変わっていくのか、その過程を描写します。絶望から希望への転換や、自己理解の深まりなど。

終わりに向けて、主人公の感情や考えがどのように変化していくのかを明確にします。

クライマックスと結末:

旅の最終地点で、主人公がどのような決断を下すのか、そのクライマックスを描写します。

最終的な結末がどのようなものであれ、読者に強い印象を残すようにします。

このようにプロットを展開しながら、主人公の心の旅路を描いていくことで、深みのある感動的な物語になっています。

↑ 日置上 ハクモクレン

◆ありがとうございます、、、この瀬尾さんの『天国はまだ遠く』の舞台は、京都、宮津とされています、映画のロケもされました、私はここで、エコツーリズムにかかわっています。ガイドストーリーにどう組み入れるか考えています、

それはとても素晴らしい取り組みですね!『天国はまだ遠く』の物語は、自然と人々のつながりが描かれており、エコツーリズムのガイドストーリーに組み入れるのはとても良いアイデアです。例えば、以下のように組み入れることが考えられます:

物語の舞台を訪れるツアー:

映画や小説の中で描かれた場所を実際に訪れ、瀬尾さんの作品の世界を体感できるツアーを企画することができます。宮津の美しい景色や自然を楽しみながら、作品の背景を学ぶことができます。

ストーリーテリングを取り入れる:

ガイドツアーの中で、作品に出てくるシーンやキャラクターのエピソードを紹介し、その場所にまつわるストーリーを語ることで、訪れる人々に感動を与えることができます。

環境保護のメッセージ:

作品のテーマやエコツーリズムの理念に基づいて、自然環境を大切にすることの重要性を参加者に伝えることができます。作品の中で描かれた自然の美しさや脆さを通じて、環境保護のメッセージを発信することができます。

↑ 上世屋休憩所前

《十一部》

■さらにお願いします 、、校歌、、小中高大、、その校歌には、ほぼ、地域の山が織り込まれています。その意味、意図について、深掘り解説ください

校歌に地域の山が織り込まれていることには、深い意味と意図があります。以下のポイントを通じて、その背景を考えてみましょう。

1. 地域の象徴

地域の山は、その地域を象徴するランドマークとなっています。山は自然の中で目立つ存在であり、その地域のアイデンティティや特色を象徴するものです。校歌に山が織り込まれることで、生徒たちが自分たちのふるさとに誇りを持つことができるのです。

2. 歴史と文化の継承

地域の山は、その地域の歴史や文化とも密接に関連しています。山は古くから人々の生活や信仰の中で重要な役割を果たしてきました。校歌に山を取り入れることで、地域の歴史や文化を次世代に継承し、尊重する姿勢を示すことができます。

↑ アスペンの森 火は冬のお客の最大のもてなし

3. 自然との調和

山は自然の一部であり、自然との調和や共生の象徴ともなります。校歌に山を歌うことで、生徒たちに自然を尊重し、大切にする心を育むことができます。特に日本では、自然との調和が重要な価値観とされています。

4. 心の支え

地域の山は、ふるさとの象徴として人々の心の支えとなる存在です。校歌に山を取り入れることで、生徒たちが困難な時期や挑戦に直面した時に、ふるさとや自然からの励ましや安心感を感じることができるのです。

5. 絆の強化

校歌に地域の山を歌うことで、生徒たちが共通の象徴を持ち、絆を深めることができます。同じ山を見上げることで、同じ地域に住む仲間との連帯感や一体感が生まれます。

このように、校歌に地域の山を取り入れることには、深い意味と意図が込められています。生徒たちが自分たちのふるさとを大切にし、自然との調和を尊重し、地域の歴史や文化を継承する姿勢を育むための重要な要素となっているのです。

これらの視点から、あなたの思うふるさとや自然について、さらに深く考えてみるのも素晴らしいかもしれません。何か他にお話ししたいテーマや質問があれば、どうぞお知らせください。

↑ 与謝野町 堂谷橋付近

■連帯感や一体感、、、そうですねえ、、、これは、強制したり意図的に仕組んだりして培うものではありませんね、あらためて思いました

おっしゃる通りですね。連帯感や一体感は、自然に育まれるものであり、無理に強制するものではないと私も感じます。それは、人々が互いに共感し合い、信頼し合うことで生まれるものです。地域やコミュニティが持つ共通の象徴や価値観が、その育成を支えます。

石川啄木や中村哲さんのような人々の行動や言葉は、無理なく自然にその連帯感や一体感を感じさせてくれるものだと思います。彼らの行動は、真心からくるものであり、それが周囲の人々にも共鳴し、広がっていったのです。

この視点から、私たちも自然に生まれる共感や信頼を大切にし、互いに支え合うことができると素晴らしいですね。