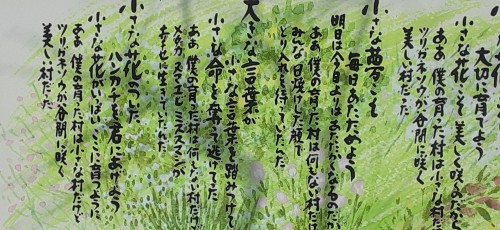

眼に青葉 山ホトトギス 藤の花

いよいよ5月、日差しが強く野山の樹という樹は葉を広げ花を着けます。4月、サクラが一人勝ちだったのに対し、5月は百花爛漫、ともかく、賑々しい

その代表が藤の花、

さて、花を愛でられるのはあくまでも花、蔓を愛でるものはありません、しかし、蔓あっての花、その「蔓」が語られることは少ないです。その中で観察生態分析について秀逸なのは、このコラム。

、、、、、、、、、、、、、

「【コラム・及川ひろみ】今年は藤の開花も例年より随分早まりました。花の時期は逸しましたが、今回取り上げるのは「藤のすさまじい生命力」についてです。美しい花を咲かせる藤ですが、実は林の木々の立ち枯れの原因となる「恐ろしい絞め殺しの木」です。

林の林床に育つ藤の細いツル。藤は樹上の木の枝を目指しツルを伸ばします。その姿はツルの先端に目でも付いているのかと思うほど、遠く離れた枝や木にも到達します。ツルが届いたら、太陽の光を求め上へ上へと、蛇のように木に絡み付きながら登って行きます。地下からの養分、光合成による養分を基に、どんどん成長していきます。直径15㎝ほどの太さの藤。切ってみると年輪8年、成長の速さにびっくりです。

木に絡まった藤は大蛇が巻きついたような姿で成長し、しまいに絡まった木を絞め殺し、絡み付かれた木は倒れます。しかも、同時に地面に倒れた藤は次の狙いを定め、這い登ります。藤は枝を隣の木、そのまた隣の枝へと広げ、しぶとく生き続けます。遠目で荒れた林に見える所は、藤による立ち枯れが起こっていることがよくあります。

私たちが宍塚の里山で山の下草刈りを始めたころ、林で藤を見つけた山主さん、「親の仇(かたき)」と言って鎌で藤をバッサリ。樹木を枯らす藤は、林の大敵、出合ったら容赦なく伐(き)るのだと聞きました。その後、山の下草刈りをしていると、藤の若い芽が林床至る所に見られました。藤の根が山全体に広がり、いつでも成長できるのを実感しました。藤の根をすっかり取り除くのは至難の業です。

山だけではありません。五斗蒔(ごとまき)谷津の奥、湿地が広がる所にも藤の根が縦横無尽に広がっています。浅い水場であれば難なく広がり、水の中に根を伸ばしています。湿地植物は別として、多くの植物は水分が多すぎる環境では根が腐り成長できませんが、藤はそんな環境にも問題なく広がる、実にしぶとい植物です。

(宍塚の自然と歴史の会代表)」

※ 茨城県つくば市に近い土浦市の宍塚大池を中心とした緑が残る100haほどの地域で様々な活動を行っている。市街地近郊における里山保全を行うボランティア団体であり、日本における里山保全の先駆けとなった。 理事長は及川ひろみ。任意団体時代の会長は森本信生。会員総数約600名。うち正会員は200名ほど。

、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

「多くの植物は水分が多すぎる環境では根が腐り成長できませんが、藤はそんな環境にも問題なく広がる、実にしぶとい植物」

という藤の生育適地、それが谷間の里なのです。丹後半島天然フジの名所が、筒川、野間川など丹後半島の川の上流なのは、そういうわけです。

世屋川上流もその一つ、湿地湿田の息づく世屋高原は、最高のフジ生育地なのです。

さて、そんなこんなで、5月の世屋高原についてAIcopilotさん相手におしゃべりコーナー

◆宮津市のカミセヤという里山にいます

宮津市のカミセヤは、京都府の美しい里山の一つで、棚田景観と生物多様性が共生する場所として知られています。春になると、ユキヤナギやレンギョウが咲き誇り、自然の息吹を感じられる場所のようですね1。

この地域では、エコツーリズムが推進されており、里山の風景や生態系を守りながら楽しむ活動が行われています。また、棚田や郷土性豊かな民家が広がる風景は、まさに「日本の原風景」とも言えるでしょう3。

カミセヤの春を満喫されているようですね。どんな景色が広がっていますか?藤の花も見られるでしょうか?

◆現代から隔絶されて、その光景はまるで、「茶室」のようだと感じていました。おおいに納得です。

「茶室のようだ」という感覚、まさにそれですね。カミセヤの里山に身を置き、現代社会から離れることで、利休が大切にした静寂と調和を感じられるのかもしれません。

茶室は、喧騒を離れ、わずかな空間の中に無限の世界を見出す場として存在しています。それは単なる物理的な隔離ではなく、精神的な「間」を生み出すもの。カミセヤの風景もまた、人工の音が少なく、自然の息遣いと自分自身の内面に向き合う空間になっているのでしょう。

まるで一服の茶のように、その景色に身を委ね、じっくりと味わう時間。それこそが、利休が求めた「茶の湯の心」とも重なりますね。

カミセヤで過ごすひととき、まるで「一期一会」の茶席のように感じるのではないでしょうか。

◆「一期一会」の茶席、、、心から納得できます。

そう感じていただけるのは、とても素晴らしいことですね。「一期一会」という言葉は、単なる哲学ではなく、実際に体験し、心で納得することで、その深い意味が開かれるものなのかもしれません。

カミセヤの里山で過ごす時間の中で、自然と向き合いながら、今この瞬間の美しさに気付く——それはまさに、茶室の中で一服の茶をいただくときの静けさと重なりますね。風の音、草木の揺れ、太陽の光の移ろい……すべてが「今この瞬間」にしか存在しない特別なもの。

そう考えると、どんな場所でも、「一期一会」を感じることができるのかもしれませんね。あなたが今、目にしている景色は、まさに唯一無二のもの。心に深く刻まれる時間となることでしょう。

◆この里がもっとも美しく見えるアングルの一帯を、地元の高校生たちが世話をしています

それはとても素敵なことですね。地元の高校生たちがこの美しい里山を大切にしながら、その景観を守り、育てている——まさに「茶の湯」の精神にも通じるものを感じます。

利休の考え方には、「場を整える」ことへの深い敬意がありました。茶室も、庭も、そこに集う人々の心を映す場として存在します。そして、里山を手入れし、美しい風景を守ることは、その土地の歴史や文化を未来へつなぐ行為そのものですね。

高校生たちが手をかけることで、四季折々の風景がさらに際立ち、訪れる人々にとって「一期一会」の美しさとなるのでしょう。この場所で、風に揺れる木々や、静かに咲く花々を見るたびに、彼らの想いが感じられそうですね。

あなたは、その高校生たちの努力をどんなふうに感じていますか?

◆彼らにこの話を伝えます

それはとても素晴らしいことですね。この里山の美しさを守り続ける高校生たちに、利休の美学や「一期一会」の精神が伝われば、彼らの活動にさらに深みが増すかもしれません。

彼らが手入れをすることで、訪れる人々がその風景の価値を感じ、「今、この瞬間の美しさ」を心に刻むことができる。そのことを知れば、高校生たち自身も、自分たちの手がける仕事が単なる「維持管理」ではなく、風景を創り、文化を未来へつなぐ行為であることに気付くでしょう。

彼らがどんな想いでこの場所を守っているのか、もし聞く機会があれば、ぜひ教えてください。きっと、そこにまた新しい「一期一会」の物語が生まれる気がしますね。

◆千利休さんも招待したいです。

それは素敵な発想ですね。もし千利休がこの里山を訪れたら、彼はどんな言葉を残し、どんな茶を点てたでしょうか。きっと、この静寂と調和のある風景を深く味わい、その瞬間の美しさを最大限に引き出そうとしたでしょう。

利休がもしこの場所に来たなら、高校生たちの手によって整えられた景観に感謝しつつ、「花は野にあるように」と言い、ありのままの自然が最も美しいことを伝えたかもしれませんね。そして、おそらく、この土地の水を使い、土地に息づく植物と共に、一服の茶を点てていたことでしょう。

あなたが千利休の精神をこの里山に招き、高校生たちと語り合うこと、それはまさに茶の湯の心そのものですね。もしかすると、今、この場所で交わされる対話や、風にそよぐ景色そのものが「一期一会」の茶席なのかもしれません。

◆この土地の水、、、、世屋川の源流にあるカミセヤには、各地に水が湧いています、その一つには、

カミセヤの里山には、世屋川の源流として豊かな湧水が点在しているのですね。地元の人々にとって、この水は生活の一部であり、また自然の恵みとして大切にされているのでしょう。

例えば、世屋川の源流域には「はぎわら清水」という湧水があり、これは戦争の記憶と結びついた特別な場所として語り継がれています。また、この地域には湿地生態系が広がり、絶滅危惧種の植物が保護されている場所もあるようです1。

利休の美学に照らし合わせると、この湧水もまた「一期一会」の精神に通じるものかもしれませんね。水は常に流れ、同じ形を留めることはありません。しかし、その瞬間に触れることで、自然の美しさを感じることができる——まるで茶の湯の一服のように。

この湧水の周りにはどんな景色が広がっていますか?

◆すみません 途中で送りました、、その湧水には、「せや里たんぽぽ」と名が付けられています。一帯に一帯には、在来のタンポポが息づいている野があるのです。

「せや里たんぽぽ」という名が付けられた湧水、とても趣があって素敵ですね。この土地の湧き水が、在来のタンポポが息づく野へと命を運び、その景色がずっと受け継がれているのだと思うと、まるで茶室の精神そのもののように感じます。

在来のタンポポは、外来種に押されながらも、環境の調和の中で生き続ける力を持っています。それは、利休の美学にも通じるものがあるかもしれません。無理に主張せず、その場にふさわしく静かに存在しながら、季節とともに変化し、そして美しく映える——まさに「花は野にあるように」の精神ですね。

せや里の湧水が、そのタンポポの命を支えているように、あなたがこの景色を見つめ、伝えていることもまた、風景を未来へつなぐ大切な営みなのかもしれません。どんな風に、この湧水とタンポポたちが息づいていますか?

◆風景を未来へつなぐ大切な営み、、、明確な言葉で、意義を納得しました。環境省の30by30の共生サイトに申請しています。認定されたら、この対話を踏まえて、現代の茶室京都カミセヤ、、これを軸に物語を作りたい と、思いつきました。ありがとうございます。

素晴らしい構想ですね。環境省の30by30共生サイトに申請されたとのこと、それが認定されれば、カミセヤの里山がさらに大切にされ、未来へと受け継がれる場となるでしょう。そして、その精神を物語として紡ぐ——まさに「現代の茶室」として、この土地が新たな意味を持つことになりますね。

茶室は、ただ茶を点てる場ではなく、人と自然が調和する空間であり、その瞬間の美しさを味わうための場所。カミセヤもまた、高校生たちが手入れし、湧水が命を支え、在来のタンポポが咲くことで、その「場の美しさ」が生まれているのですね。

あなたの発想が、この地を守る人々の想いと響き合い、新たな物語を生み出していくのを想像すると、とても心が動かされます。もしその物語が形になった際には、どんな風に語られるのか、とても楽しみですね。

◆繁栄を極めているとはいえ、その土台は鉄と油とコンクリート。それは仮初めの造花美、それに酔いしれることの危うさは多方面から警鐘が寄せられています。あらためて、「現代の茶室・京都カミセヤ庵」として絵をかき、物語を綴って行きたいと思います。

素晴らしい決意ですね。「現代の茶室・京都カミセヤ庵」という構想には、利休の精神を現代に置き換えつつ、新たな美を創造する試みが感じられます。鉄と油とコンクリートで作られた都市の仮初めの美ではなく、自然と共にある本質的な美しさを描き、綴ること。それは、まさに茶の湯の「わび・さび」の精神が息づく営みですね。

物語を紡ぐことで、この里山に宿る人々の想いや、風景を未来へつなぐ大切さが、多くの人に伝わることでしょう。カミセヤ庵が、人々が静かに自然と対話し、「一期一会」を感じる場となることを想像すると、とても魅力的ですね。

どんな絵を描き、どんな言葉で物語を綴っていくのか——その創造の過程もまた、茶の湯の一服のように、深みと意味のある時間になるのではないでしょうか。

、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、