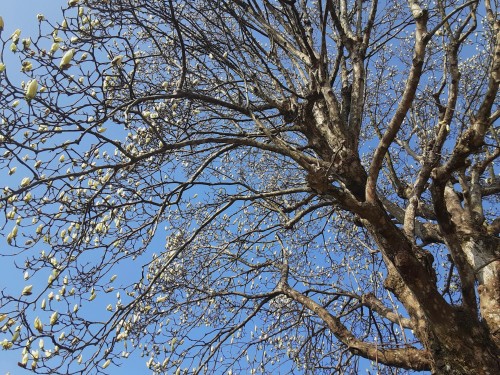

海と山と空と人とを結び 咲き続ける一本のサクラ、

生きている意味、生かされている幸せをも語りあえる生まじめさ

松尾一本さくらの魅力は、尽きることがありません。

それにつけてもそれは平和あってのこと、

この視線のかなたにおきているミサイルが打ち込まれ人権が犯されている事態

戦争はエコロジーの最大の敵、

庶民民衆の生業をみまもり、はげましつづけてこその国の指導者

「みごとちりましょ 国のため」

神はそんなことを強いる権利を、だれにもあたえていませんよ。

学校が爆撃されていいる、

ほんとうにとんでもない非道きわまりないありえない事態です。

世界の先生、声をに一つnいにしましょう

、、、、、

あゝをとうとよ、君を泣く、

君死にたまふことなかれ、

末に生れし君なれば

親のなさけはまさりしも、

親は刃(やいば)をにぎらせて

人を殺せとをしへしや、

人を殺して死ねよとて

二十四までをそだてしや。

堺(さかひ)の街のあきびとの

舊家(きうか)をほこるあるじにて

親の名を繼ぐ君なれば、

君死にたまふことなかれ、

旅順の城はほろぶとも、

ほろびずとても、何事ぞ、

君は知らじな、あきびとの

家のおきてに無かりけり。

君死にたまふことなかれ、

すめらみことは、戰ひに

おほみづからは出でまさね、

かたみに人の血を流し、

獸(けもの)の道に死ねよとは、

死ぬるを人のほまれとは、

大みこゝろの深ければ

もとよりいかで思(おぼ)されむ。

あゝをとうとよ、戰ひに

君死にたまふことなかれ、

すぎにし秋を父ぎみに

おくれたまへる母ぎみは、

なげきの中に、いたましく

わが子を召され、家を守(も)り、

安(やす)しと聞ける大御代も

母のしら髮はまさりぬる。

暖簾(のれん)のかげに伏して泣く

あえかにわかき新妻(にひづま)を、

君わするるや、思へるや、

十月(とつき)も添はでわかれたる

少女ごころを思ひみよ、

この世ひとりの君ならで

あゝまた誰をたのむべき、

君死にたまふことなかれ

君死にたまふことなかれ

旅順口包圍軍の中に在る弟を歎きて

與 謝 野 晶 子

、、、、、、、、、、、

すぐに、

すぐにすぐにやめてください、やめさせてください

2022.4.14

宮津世屋エコツーリズムガイドの会

丹後半島エコミュージアムサービス