2012/07/06

■ 明後日に迫った「草花観察会」募集枠を上回る27人参加で開催できる見通しになりました。今回のお弁当はしおぎり荘さんにお願いしています。「世屋・里山弁当」というお題で、丸橋さん始め厨房スタッフの方が知恵を絞ってくださいます。

■ 草や樹木の生育している、自然界は、「逆境」です。ままならぬ様々な環境の中で、他の命とつながりながら、生き方に戦略を持ち、知恵を巡らし、苦労しながら、「したたかでたくましく」生きています。 そんな植物の言葉や生き物同士の会話が聞こえたらどんなに楽しいことでしょう。光田先生は、人間と草木たちの間に立って 世屋高原の植物たちのそんな「人間ぽい」世界に連れて行ってくださることと楽しみにしています。

■ 予定

午前中 光田先生のお話

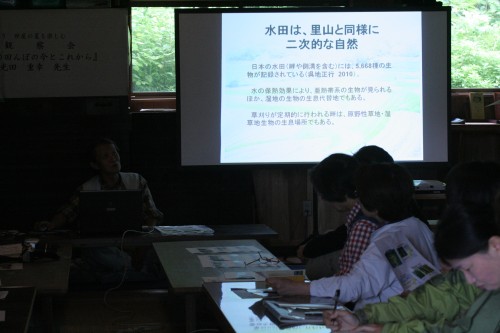

上世屋田んぼでは、水田雑草、彼らを「敵視」していません。紙マルチによる雑草対策はするものの除草剤を用いずに耕作しています。自然との共生をいうとき、水田植物として彼らも視野に入るはず。彼らと「共生しながら」の米作り、世屋の里のささやかな挑戦の意味は!

【観察地】のうだ田んぼ周辺の畦、草地

水田には昨年秋から、イチョウウキゴケ サンショウモ 鹿角ゴケ サワトウガラシなどの生育が確認されています。田の周りには水路を作り水を温めてから、田んぼに引きこむ、「こなわ」もあります。 田んぼに水が涸れても水の残るこなわは、昆虫やかえるドジョウ、湿地植物などの生物のパラダイス。

午後 【観察地】木子峠付近 丸山田んぼ・大ふけ湿原と周辺の林、

世屋高原の木子峠付近は山体がへこんでいるそうです。そのため沼になり、湿原になりミズゴケが覆い、寒冷なため腐植せず層が積み上がり、高層の湿原になりました。数千年の時間が作った環境です。周囲には、落葉広葉樹林が保全されています。丸山では、その中に、人がお邪魔して「水田」をいとなんでいます。自然と人間の接点です。耕作してある水田の標高は、丹後一。林から産むモリアオガエの卵塊は高さも量も日本選手権並。チョウ類 トンボ類などの 昆虫類も豊富に観察できます。

■ 世屋の里、各村の標高。 下世屋 110-150m 上世屋 340-370m 木子 450-490m

■ お願い 湿地湿原付近の観察については、管理者・関係者の理解・協力がいただける範囲で行います。ご了解ください。