約2か月ぶりに杉山へ出かけました。足の調子悪く中々出かけられません。雨の後、明日は雪が降るという隙間をみて出かけました。

空は晴れ間が広がり滅多にない海の青さ・・・・冬ならではの綺麗な橋立を見ることが出来ました。

橋立展望所から橋立を・・・ホオノキが落葉して見晴らしがいい。

林道途中にサルトリイバラ(ユリ科)の実・・・よく目立つ 今年はほかのサルトリイバラにはほとんど実がないように思う。

林道終点から橋立・・・ほんとによく晴れて海が綺麗だ!!

世屋の里の入り口・瀬戸川橋のそばの崖に露出している地層。

握り拳から子どもの頭大の礫の層が傾斜しているのが見えます。

傾きは、南西方向に役30度。これだけ傾いたら、上の物は転がったりずったりします。松尾や上世屋の大きな地滑り地形形成と関係しているのでしょうか。

近寄ってみると、その上に乗っている砂岩の層の上にまた礫の層。

この謎をどうとくか!2000万年前から1000万年前の間に、丹後半島は「火山活動をともなう激しい地殻変動」があったと『京都地学ガイド』。。礫の堆積は河口部の河原、砂の堆積は湖か海面下に沈んだこと。隆起と沈下、それがくり返されたということなのでしょうか。

光は、1時20分ころ、北西から差してきました。

その光りをとらえた休憩所のサンキャッチャー!

天からのメッセージを翻訳するかのように輝きました!

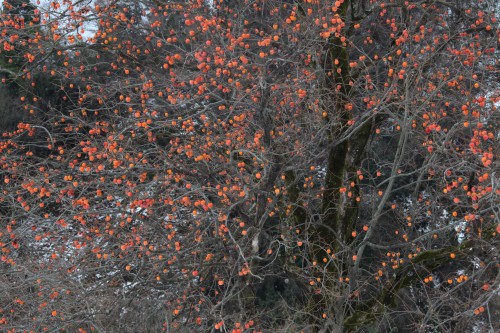

この木の周りでは鳴き声のピーも聞こえません。

鳥たちは、この柿は赤くてもしぶくて食べられないことを知っています。これだけ赤いのだから食べてみようとつついた鳥もおそらくはいたのでしょう。しかし、舌が曲がるほどの渋みに閉口したはず。その学習体験が遺伝子レベルにまで刻み込まれているのででしょう。冬の太陽に透けて赤い飴色に輝くのがゴーサイン。雪が積もって食べ物が雪にうもれるころ、お腹をすかした鳥たちの貴重な食糧になります。

それにしても、この個体は、熟するのが特別に遅いのです。それこそ、そういう遺伝子をもっているのかもしれません、あるいは世屋の里の柿の木たちが寄り合い、一斉に熟すより、時期をずらせよう、何が環境の中ではおきるかしれない、時期が早いの遅いのと様々にある方がいいから、と申し合わせたのかもしれません。

一方、人は待ちません、待てません(^.^)

「渋柿や、甘くしてみようぞ あわし柿」世屋野蕪村

湯をはった大釜に渋柿をいれ、ご飯を炊いたあとの竃の残り火を利用して一晩おいておくのです。お年寄りが孫のためにやってくれるところが多かったのではないでしょうか、少し渋みがのこるものの柔らかい甘みは懐かしいです。

この干し柿は?

ええ神戸に出荷するんです、,お酒を飲んだあとに食べたら悪酔いしないから、とかチョコレート感覚で若い人にも人気があるそうです。ヒラタ柿という種類で、種がありません。1つ1つが手剥き。機械剥きは穴が開くのでそこからいたみやすいということ。

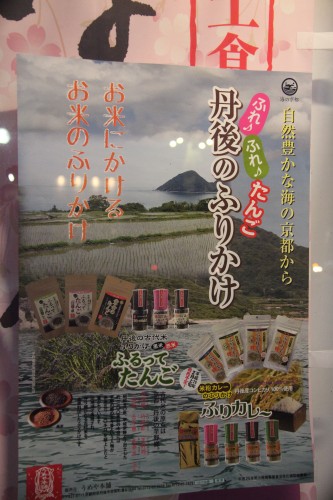

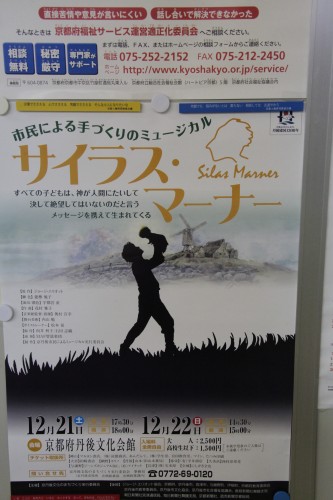

ほほう、このポスター、いいじゃないですか(^.^)。

「ふる」一つの言葉の多様な意味をふるにかけ合わせて訳のわからない乱打戦に持ち込んでいるハハハ

そんじゃあと手に取らせ、ちょっと買ってみるかと財布の紐をゆるませるるパワーがあります。

なにか丹後のお土産、、とおっしゃるエコツアーのお客さんに薦められそうです。

富士山型の山は高龍寺げ岳697m。

兵庫県と京都府の境をなします。頂上部には、ブナ林が残っています。さて、そこに源を発して久見浜湾に注ぐ佐野谷川の流域にある「一分」という里は、おもしろいところです、

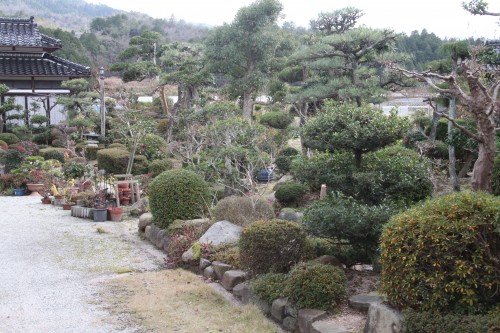

どのうちにも半端じゃない庭!拝見させていただきました、と言うより、道からみえるのです!塀の内のお屋敷といった風情ではないのです。

思い思いに石を組んだお庭が、道の両側に続いているのです。

この里は、庭師集団の里かと思うぐらい。でも、お百姓さんの余技なんでしょうが立派なんてもんじゃありません。

ゆっくり拝見させていただける企画、作ってもらえると絶対参加します(^.^)

「北吹けば 南にかしぐ 枯れ穂かな」

なのに、

「年の暮れ 風にあらがう 人の声」 世屋野蕪村

私事で恐縮ですが、年末は久美浜のこれ!なんです。

年の暮れや新年の「おもてなし」に供していただけたらと。

ええ、大きいですよ、,そして目方もずっしり。これがほんとの「重て梨・お・も・て・な・し」!

このだじゃれで、おばさん、五つもサービスしてくれましたよ!芸と教養は身を助く(^.^)

すり鉢の北西の縁辺、林の中に、小さな祠がみえるでしょ。矢印の下付近。

、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、↓

秋葉山です。 秋葉山は火除け・火伏せ のご神徳を持つ神様、上世屋は、里の全焼という苦しい経験しているだけに大事にし、春の祭りには屋台を引っ張り上げたというほどです。けれども、普段のお参りになにか特別な唱え言があったのか伝わっていません。

さて、一方海の里・伊根町蒲入。

ここでも大火の経験、安政年間のこと、70戸のうちのこる家五戸だったといいます。それを忘れまいと毎日の秋葉山参りが今も続いているそうです。 その際には「南無秋葉山 霜を柱に 氷を貫※ 雪を壁 雨をぬきづけ 露を屋根」 あびらそんけんそわか あびらそんけんそわか あびらそんけんそわか ! こう唱えたと。里の語り部・泉とく子さんのお話です。※。

霜、氷、雪、雨、露、、皆、いずれも火の天敵。実に具体的で、素敵な呪文じゃないですか(^.^)。

修験者立ちが広めた同じ秋葉信仰、山里の人も同じように「南無秋葉山 霜を柱に 氷を貫 雪を壁 雨をぬきづけ 露を屋根」 あびらそんけんそわか !ととなえられたのでしょう。海の里と山の里とがまた一つつながりました。

9月2日が上世屋の火災記念日、、、この日には秋葉山参りをして唱えてみたいものです。

※「伊根町の民話」から 残部にゆとりがある、無償で分けていただけるとのことです。

※貫(ぬき) 木造建築で柱等の垂直材間に通す水平材。 壁・床下の補強などに使われている。