~ 『雪舟が来る!』~

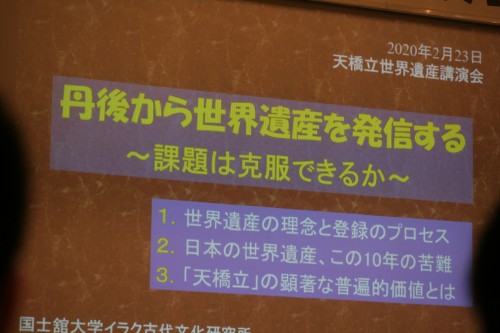

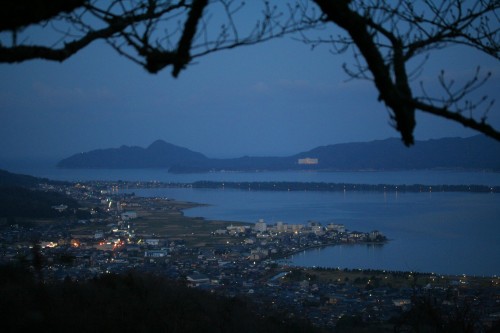

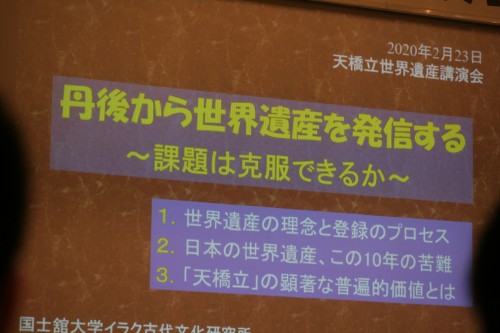

子どもたちでも なんとなく かんじるものはあるでしょ しかし、ほんとのこといって むづかしいでしょ、身近な橋立を「世界レベルの遺産」というのを認識することは、、、、、 {この貴重な財産が、、、 人類普遍の遺産となるよう、、、 天橋立の世界文化遺産登録をめざします } そういう音頭をとっている大人でもわかっているとはいえないのが現実!

子どもたちでも なんとなく かんじるものはあるでしょ しかし、ほんとのこといって むづかしいでしょ、身近な橋立を「世界レベルの遺産」というのを認識することは、、、、、 {この貴重な財産が、、、 人類普遍の遺産となるよう、、、 天橋立の世界文化遺産登録をめざします } そういう音頭をとっている大人でもわかっているとはいえないのが現実!  でも、わかってないと旗はふれないかというとそうでもない、 がんばれ 天橋立!

でも、わかってないと旗はふれないかというとそうでもない、 がんばれ 天橋立!

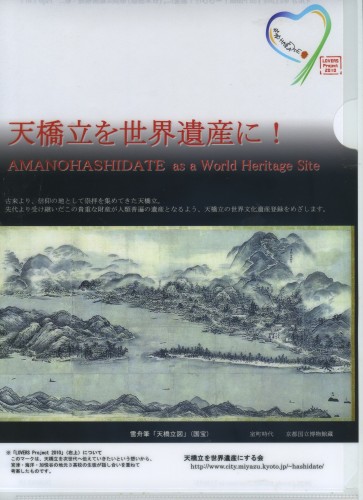

信仰の地として、、、崇拝を集めてきた天橋立、、、

いわんとするところはわかります。しかし、言葉足らずもええとこです、しっくりこんなあ ほんとのことをいうとらんなあ 深みがないなあという感じは否めません。

歩きながらでも、 がんばろう天橋立!

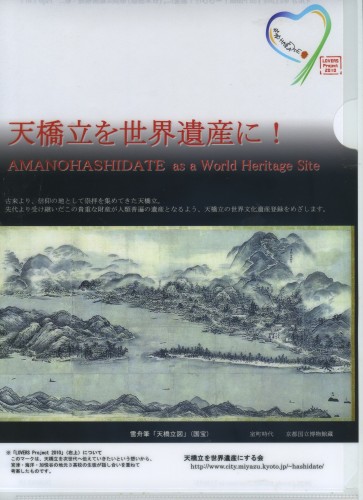

そこで、シンボルの、雪舟さんの天橋立絵図、、、

『日本三景の1つ、丹後天の橋立を東側から鳥瞰的にとらえた図で、図中の智恩寺の多宝塔と成相寺の伽藍が同時に描かれることから、制作期が一応明応10年(1501)から永正3年(1506)の間とされる。雪舟(1420−1506)が80歳を越してなお現地に歩を運んで、実景を写したことは驚異である。水々しい墨色と確実に形をとらえる筆致、雄大に組立てる構図は雪舟の優れた画技の極点を示している。中国大陸に渡って大自然を写生し、宋元画を学び、禅画一致を求めて一生描きつづけた雪舟の傑作である。』と

天橋立図(あまのはしだてず) | 京都国立博物館 | Kyoto National …www.kyohaku.go.jp

つまり水墨画としての完成された境地 画業の集大成!

しかし、雪舟は 天橋立を何のために描いたのか 誰が頼んだのか 頼まれたとしたら、誰が何のために頼んだのか、雪舟齢80歳。彼をして動かした物。彼に依頼しようとしたなにか。 その疑問に関わる説明は京都国立博物館の解説にも見えません。 磯田道史先生なら 「こころのせかいにわけいってみよう」!ではないですが、作品と現場と背景をしっかりみれば、浮き上がってくるかも。

![yjimage[9]](http://miyazu-et.com/wp-content/uploads/2020/03/yjimage9.jpg)

天橋立は雪舟の絶筆かもしれません。最期の仕事として天橋立を選んだ、特別な動機、理由は果たしてなにか、かんがえてみましょう。 まず、絵を描く その動機。これは願いを表現するためですよ、描く方の、描いてもらう方の両方の願いを表現するためです。 「雪舟が確立した日本独自の新しい水墨画は、日本美術のひとつの金字塔であり、絵を志した者がみな水墨画の最高峰として仰ぐほど多大な影響を与えました。」

この橋立絵図は、下書きとされます。では、その後どういう展開を辿ったのかについてもそのままだったとも、本作が出来ていたともいいますが不明です。本作が仕上がっていた、という説では、徳川幕府が持っていたが、消失してしまったという話で、現存していません。

隠密説も言われます。しかし、彼ほどの人物がこそこそと領内をうろつけるはずがありません。

室町時代という状況と雪舟の生涯については、ネットで探せる範囲では、

『山口県立美術館:雪舟への旅 -The Trip to Sesshu-:

www.yma-web.jp/exhibition/special/…/asia06.html』が、詳しいようですが、そこでは、「国宝の「天橋立図」を描いたのがこの翌年の文亀元年以降との説があるが、反論もあっていまだ決着をみていない。あるいは丹後天橋立に赴き、その帰路に益田において客死したのではないかとも考えられている。」 と相当な決意の旅であったことだろうとのべておられます。

とはいうものの、京都国立博物館の開設同様、雪舟は 天橋立を何のために描いたのか 誰が頼んだのか 頼まれたとしたら、誰が何のために頼んだのか、雪舟齢80歳。彼をして動かした物。彼に依頼しようとしたなにか、については謎のまま。

こうなると、「自分」で想像、空想をたくましゅうして、「心の内に分け入って」みるしかありません!

『雪舟が来る!』、二つの可能性を考えました。

その一つ目。丹後の守護一色氏が頼んだ! 相当の金子を要する、謝礼 お迎え送迎 お世話の人夫 安全快適な安全の保障 それが出来る物、丹後の守護しかいません。 繁栄 一族の繁栄 安心安全 豊作豊穣です 無病息災 かれが 相当の金子をはらっても、投資して得られる効果、得たかった物があった。 それはなにか、彼が置かれていた状況、ヒントはそこにあるでしょう。 「こころのせかいにわけいってみよう」!ですよ。 経済の発展 国人の台頭 下克上 戦乱 裏切り 成功と失敗のドラマが繰り返された。 こう語ります。 「 一色氏の分家である知多一色氏の出身で、実父である一色義遠は文明10年(1478年)まで尾張国知多郡の分郡守護であったが、室町幕府より解任されたために本家の領国である丹後国で郡代及び武将として活躍していた。 義有は本家である丹後の一色氏が従兄弟である一色義秀の自害をもって絶えたため、一門の有力者でもあった父の推挙により、その跡を継いで一色氏の当主となった[4]。しかし国内は守護代延永春信・石川直経を初めとする国人による内乱が相次ぎ、混乱を極めた。 永正2年(1505年)に丹後守護に補任されたが、翌永正3年(1506年)に幕府の管領である細川政元により解任、政元の命を受けて丹後に侵攻した細川澄之、細川澄元、細川政賢、赤沢朝経、三好之長、香西元長及び武田元信らと合戦を繰り広げた。義有は今熊野城に、延永春信は阿弥陀ヶ峰城に、石川直経は加悦城にそれぞれ籠り防戦する。翌永正4年(1507年)に戦いは継続され、府中(現在の宮津市)が戦火に遭うなどの被害があったが、丹後方は包囲に持ちこたえていた。 その最中に政元が4月に京都へ戻り、澄之と香西元長も5月に直経と和睦して京都へ引き上げ、6月に政元を暗殺する(永正の錯乱)事件が発生する。細川軍は義有と和睦を結び撤退を図ったが、直経がその隙を突いてこれを撃退、赤沢朝経らを討ち取り武田軍を打ち破った(追撃は直経の独断専行とされる)。永正5年(1508年)に義有は丹後守護に再任、永正7年(1510年)に将軍足利義尹(後の義稙)に太刀・馬を送り、永正8年(1511年)には上洛して義尹に軍忠に励んだが、永正9年(1512年)に病死、享年26。 」 つまり、家督相続の正当性の証明!として、自分の領地である天橋立を描き、神仏に守られた世界の領主であること主張するために依頼したと言う仮定。 こういう仮定に関しては、そうなら、所有権は一色家にあるのだから、一色家の家宝として伝わっていたはず。どうもそういう話は聞こえてこない。 水墨画のスーパースター、当代きっての画家、カメラマン おいそれと動くはずもありません。 尾形光琳も!? 雪舟はカリスマ絵師たちの憧れの的だったといいます。 金を払えばえられる 世の中にはそういう物も多いです。 人はそれではうごかないことも。 そんな彼を招くほどの力が、一色氏にあったのでしょうか。 きっかけにはなったのかもしれませんが地方の守護にあるとは考えられません!  二つめの仮定。 雪舟が橋立に赴き、橋立を描いたのは事実。彼を橋立に赴かせたのは誰か、なにか、。 よほどの義理、よほどの強力な指示、よほどの友情、よほどの信頼、よほどの敬愛、よほどの共鳴、よほどの共感があってのこと、それが出来るのは、、、!!! 大胆すぎるかとも思いますが、足利幕府第三代将軍、足利義満の存在を想定してみました。 かれは、室町文化を花開かせた将軍で、世界遺産群の金閣も銀閣も彼あってのこと。 義満の審美眼のエピソードがあります。

二つめの仮定。 雪舟が橋立に赴き、橋立を描いたのは事実。彼を橋立に赴かせたのは誰か、なにか、。 よほどの義理、よほどの強力な指示、よほどの友情、よほどの信頼、よほどの敬愛、よほどの共鳴、よほどの共感があってのこと、それが出来るのは、、、!!! 大胆すぎるかとも思いますが、足利幕府第三代将軍、足利義満の存在を想定してみました。 かれは、室町文化を花開かせた将軍で、世界遺産群の金閣も銀閣も彼あってのこと。 義満の審美眼のエピソードがあります。

![コピー (1) ~ yjimage[5]](http://miyazu-et.com/wp-content/uploads/2020/03/コピー-1-~-yjimage5.jpg)

、、、、、、、、、、、 春王が幼少のころの幕府は南朝との抗争が続き、さらに足利家の内紛である観応の擾乱以来、幕政をめぐる争いが深刻さを増していた。やがて政争で失脚した細川清氏などの有力武将が南朝勢力に加担し、正平16年/康安元年(1361年)12月には細川清氏や楠木正儀、石塔頼房らに京都を占領され、義詮は後光厳天皇を奉じて近江に逃れ、春王はわずかな家臣に守られて建仁寺に逃れた後、北野義綱に護衛されて赤松則祐の居城・播磨白旗城への避難を余儀なくされた。この後しばらくの間、春王は則祐により養育される[16]。翌年、幕府・北朝側が京都を奪還したため帰京しているが、帰途で摂津に泊まった際にその場所(明石・須磨あたり)の景色がよいことを気に入り、「ここの景色はよいから、京都に持って帰ろう。お前達が担いで行け」と家臣らに命じ家臣らはその気宇壮大さに驚いたという[注釈 1]。 京都に帰還した春王は新しく管領となった斯波義将に養育され、正平19年/貞治3年(1364年)3月に7歳で初めて乗馬した。 正平20年/貞治4年(1365年)5月、春王は矢開の儀を行ない、6月には七条の赤松則祐屋敷で祝儀として馬・鎧・太刀・弓矢等の贈物を受けるなど、養父である則祐とは親交を続けた。(ウィクペディア) 、、、、、、、、、この春王が、義満です。 将軍義満は、天橋立を、六度訪れているということです。 カニを食べたかった、あり得ない、将軍なら届けさせるはず。 早馬で一日、届きます。 天橋立、そのものが目的だったとしたらどうでしょう! 「ここの景色はよいから、京都に持って帰ろう。お前達が担いで行け」というほどの義満です。 同行者には庭師を加え、空と山と海と白砂青松を取り入れた庭を造るように命じ作らせたのが金閣寺かもしれません。 ![yjimage[8]](http://miyazu-et.com/wp-content/uploads/2020/03/yjimage8.jpg)

また、目に焼き付いた景勝、それを誰かに描かせたかったでしょう、日本一の景勝、中国にはないまろやかさをもった山と海と空、描かせるのは、日本一の画力持ち主でなければならない。

しかし、義満の存命中には現れませんでした。そのため、後々のものに遺言として残したのです。 天橋立は覚悟を持つものにのみ描かせよ。最高のものにのみ描かせよ おのが名声のために描くものは斬れ!将軍家に伝わる遺言、ようやく託すことができる画家が現れたのです。それが、雪舟。 雪舟という人物はこう伝わります。 、、、、、、、、、、、、、、、、、 絵の才能を見出され京都に上り、相国寺で修行に励みます。しかし、当時流行っていた繊細な画風になじめず、34歳のころに山口へ移転。この選択が、雪舟の人生に大きな影響を与えました。 山口では、中国地方の有力守護大名である大内氏のもとで、絵に専念します。このころまで、「雪舟等楊」ではなく「拙宗等揚」と名のっていたといわれる雪舟ですが、山口で楚石梵琦(そせきぼんき)という元時代の中国の高僧が書いた「雪舟」という墨跡を手に入れ、これをきっかけに「拙宗」から「雪舟」へと改号しました。中国との交流が盛んだった山口だからこその出合い。京都から移転していなければ、「雪舟」という名前自体が生まれていなかったかもしれません。 水墨画の本場、中国へ渡る そんな山口での修行も14年が過ぎた48歳のころ。画僧として頭角を現し始めた雪舟に対し大内氏は、遣明船の一員として中国へ渡ることを命じます。かの地での仕事は記録画の作成でしたが、3年に渡った旅のなかで、当時の画家なら誰もが憧れた、中国の名勝を目にしました。ダイナミックな筆勢の山水画は、まさに自分の得意としていたスタイル。このとき雪舟は、日本画の型にはまらない自らの画風を追求しようと決心しました。 日本の水墨画を革新、最晩年まで筆を握る

![yjimage[5]](http://miyazu-et.com/wp-content/uploads/2020/03/yjimage5.jpg)

大きな自信を得て帰国した雪舟。大胆な山水画やリアルな花鳥画をのびのびと描くようになります。繊細で小さくまとまっていた日本の水墨画を革新し、ついに「雪舟等楊」としての画境にたどり着いたのです。( 日本美術 雪舟とは何者ゾ?水墨画のスーパースター、その人生と代表作を徹底解説) 、、、、、、、、、、、、、、、、、 将軍家からの丹後の守護一色氏に届けられた命令書。 「雪舟等楊に天橋立を描かせる。すべては、雪舟殿のすべての指示注文に従い、 ご老体ゆえ格別の配慮をいたすことくれぐれも申し伝える、 貴職におかれては、すべての便宜を取りはかられたし。」 一色氏の本陣府中が描かれなかったのは、単純なこと、構図上不自然不要の物だったからです。 、、、、、、、、、、

真実を知るのは、雪舟さんのみ。

『雪舟が来る!』

歴史ヒストリアでこの謎、取り上げてもらえないでしょうか!

![event_02_02[1]](http://miyazu-et.com/wp-content/uploads/2020/03/event_02_021.jpg)

![yjimage[9]](http://miyazu-et.com/wp-content/uploads/2020/03/yjimage9.jpg)

![コピー (1) ~ yjimage[5]](http://miyazu-et.com/wp-content/uploads/2020/03/コピー-1-~-yjimage5.jpg)

![yjimage[8]](http://miyazu-et.com/wp-content/uploads/2020/03/yjimage8.jpg)

![yjimage[5]](http://miyazu-et.com/wp-content/uploads/2020/03/yjimage5.jpg)

![jpssesh54[1].jpgなりあい](http://miyazu-et.com/wp-content/uploads/2020/03/jpssesh541.jpgなりあい-359x500.jpg)

![ep11img01[1]](http://miyazu-et.com/wp-content/uploads/2020/03/ep11img011-500x384.jpg)

![800px-Nariaiji_Sankei_Mandala[1]](http://miyazu-et.com/wp-content/uploads/2020/03/800px-Nariaiji_Sankei_Mandala1-423x500.jpg)