八重咲きナデシコで吸蜜するキアゲハ。

.

.

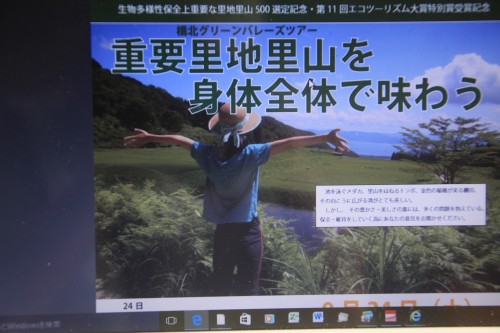

バタフライ・ガーデンという英語、チョウチョのための喫茶店と訳したらいいのです。

あるいはチョウチョのためのレストランとか、あるいは居酒屋と。

キアゲハが幼虫の食草にするのはセリ科の植物、上世屋の草原ではシシウドを豊富に産します。シシウドは強い植物です、刈っても刈っても新しい芽をだします。キアゲハはこの柔らかい葉に卵を産み付けます。

かっては大切な肥料発行促進材として人はシシウドを刈り続けました。シシウドとキアゲハは生物多様性重要里地里山500のシンボル的な関係だということです。丹後半島ではキアゲハが減っているというのが蝶研究家の実感とか。そのキアゲハを見ることができる仕掛け、それが花美世屋の里山バタフライガーデンなんです。

涼しく風の吹き抜ける藤棚の木陰でコーヒーを飲みながら、蝶たちを待ってみませんか。

![genin[1]](http://miyazu-et.com/wp-content/uploads/2017/02/genin1.jpg)

![Kikai_Caldera_Relief_Map,_SRTM,_Japanese[1]](http://miyazu-et.com/wp-content/uploads/2016/09/Kikai_Caldera_Relief_Map_SRTM_Japanese1.jpg)