寒波がおさまって、はや紅梅!

世屋でも久しぶりに青空

□花置いて 雪晴れ楽し 世屋の里 世屋野蕪村

出歩く事もできるようになりました。

□雪融けて 電動車走る せやの道 世屋野蕪村

さて、後ろの看板には、宮津から味土野への「ガラシャ古道」、が記入されています。細川たま子さんを幽閉蟄居させた味土野へ行くのには、A宮津→岩滝→五十河・小町道→吉津→味土野とB宮津→日置→世屋→味土野→二つコースがあります。たま子さん一行はどちらを通ったのか。地元で有力な説は、Bコース。理由は、旧支配者の一色勢と新侵攻一派の細川・明智・信長勢との当時の勢力図。攻めて来たものまだ丹後一円をおさえきれず、中、竹野、与謝はまだ一色の力が強く、細川がおさえたのは、加佐・与謝の橋北部分だった、そして、まさに日置・世屋・野間・味土野がそこだったこと。本能寺の変後、不穏な動きをみせる一色氏勢力地を通る訳にはいかなかっただろう、というのが理由です。

また、味土野が選ばれたのは、「「忠興君、御室家に向かって、御身の父光秀は主君の敵なれば、同室叶うべからず、とて、一色宗右衛門という浪士並びに小侍従と云う侍女とこの二人とを付けて丹波の内山中三戸野(一書に丹後の国上野)というところへ惟任家の茶屋在りしに送り遣られ候」と細川家正史綿考輯録。三戸野は明智家の知行地だったからといいます。そこへ置く、というのは、離縁して明智家に帰したと理屈がいえるからだったろうと。

そんなことから、世屋街道が「ガラシャ古道」

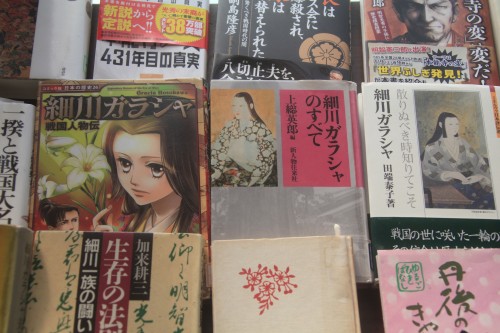

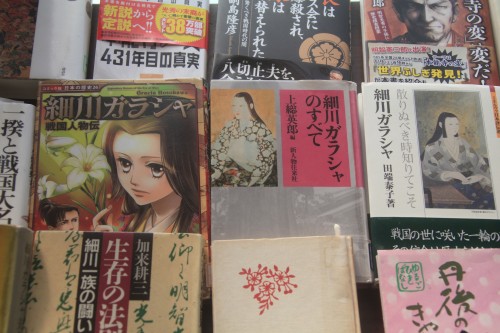

そこで、ガラシャさんネタをひとつ!

婦人のたま子さんが出征中に目を盗むようにキリスト教に入信し、ガラシャと名をもらったことに対して、夫細川忠興は

「(怒りに声をふるわせ)余の言うとおりにいたすのじゃ。これ、ようきけ。そちの父光秀は、主君信長公にそむき、余を謀反させようとした非道にんじゃ。その娘が、このたびは関白殿の命にそむく。おそろしい(A)め。余の申すとおりに従えばよし。どうじゃ」

と怒ったとヘルマン・ホイブェルスさん。

おそろしい(A)め、とののしりに用いられたのは、里山に暮らすある生き物。では、その生き物とは1イノシシ 2 くちなわ 3 きつね 4 蛙 のうち、どれでしょうか。

答えは、2 くちなわつまりヘビ。

庭師の仕草を無礼と見とがめた忠興がたまの目のまえで斬り殺したというできごとがあったとき、たまは顔色ひとつ変えなかったのにたいして「お前はヘビじゃ」といったところ、婦人が「鬼の女房にはヘビがふさわしい」とおっしゃったエピソードが元になっています。

その言い返すところがすごい、と若城希伊子さん(ガラシャに続く人々 1978年)。

若城希伊子さん、 ガラシャとの出会いの旅をしてこの本をまとめられたのですが、

「かってわたしは冷たい石に囲まれた資料編纂所の閲覧室で、この言葉を見つけたとき、四百年が逆転して、たま子が女としての叫びをわたしに告げるのを聞いた。」というのが、このエピソードで、「忠興君汝は蛇なりと仰せられければ鬼の女房には蛇がなると御答えなされ候となり(綿考輯録)」と記されていた、というのです。そして「男が鬼で女が蛇だという。わたしはその時、自分の心の中にある蛇を感じた。四百年の歳月の壁が取り払われ、わたしはたま子という人と語り合いたいと希った。」と。

ヘビが、若城さんと戦国の花細川たま子と引き合わせたのです。

それにしても旦那が、おまえは蛇じゃ!と叱りつければ、嫁が「あんたにそんなこといわれたくない、わたしが蛇ならあんたは鬼じゃ」とやり返したということ。

昭和14年に戯曲「細川ガラシャ夫人」を書いたヘルマンさんの表現によると《「悪魔に嫁いだ嫁がヘビに変わるのは不思議ではない」と鋭くやりかえした。》積年の不信、これがなければこんな言葉は出てこない、それを爆発させたことばでしょう。

細川忠興と明智たまとの関係、これは、どうも純愛ドラマ化されたイメージとは異なるもののようですね。