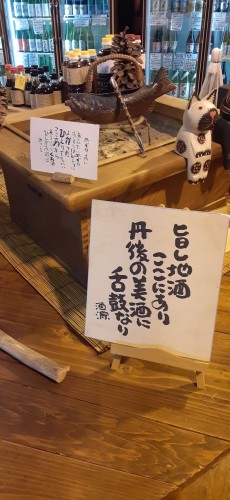

宮津・須津の酒屋さん、

厚みのある板に彫り込んだ屋号「酒源」

酒は、命の源、繋がりの源、

さまざまに読めますが、、店内には丹後一円の酒蔵、その自慢の銘酒がずらり、そのこだわりを見れば、「日本の酒の源は丹後にあり」、看板は、そう語っているのでしょう、

そのお店のカウンターに、「あれ!」

『巨樹ものがたり』。

店主浜野さんのはからいです。

それにしても、格別すぎます、恐縮してたずねると、

浜野さん、いわく「酒は、米と水と森」と答えてくださいました。

足でかせいで高校生たちが調べ上げた森の国たんご、そういう学習を温かく見守っていてくださることに感謝、その認識のもとに展示販売してくださっている見識に、脱帽でした。丹後の巨樹と森と人の話は、丹後の酒の味を引き立ててくれるかも、二つ合わせて、どうぞお求めください!

さて、ユネスコ無形文化遺産に登録された日本の「伝統的酒造り」、「酒は、米と水と森」その事情を、深掘りしてみました。

①酒の材料は、米です。米を発酵させ、酒とします。この過程での、木や森などの関わりを解説ください

↑ カミセヤ カツラ坂のカツラ

◇日本酒の醸造過程において、木や森が果たす役割は非常に重要です。以下に、米を発酵させて酒を作る過程における木材や森林の関わりを詳しく解説します。

1. 木桶の使用

発酵過程において、木桶が重要な役割を果たします。木桶は杉や檜などの木材で作られており、発酵中の温度や湿度を調整する優れた特性があります。また、木桶は自然な微生物を含んでおり、これが発酵を促進し、独自の風味を与えます。

2. 櫂(かい)の使用

もろみ(発酵中の酒粕を含む液体)をかき混ぜるために使われる櫂も、木材で作られています。木製の櫂は柔らかく、もろみを均一にかき混ぜることができ、発酵過程の品質を保ちます。

3. 発酵と木の香り

木桶や木製の道具を使用することで、酒に木の香りが移ります。特に杉の香りは、日本酒に独特の芳香を与え、飲み手にとって特別な体験となります。この香りは、木材の自然な成分が発酵過程で酒に移ることで生まれます。

4. 森林資源の保護

酒造りに使用される木材は、適切に管理された森林から供給されることが重要です。持続可能な森林管理により、酒造りに必要な木材資源を長期にわたって確保し、自然環境を保護します。多くの酒蔵は、地元の森林を保護し、再植林を行うなどの取り組みを進めています。

5. 木製の搾り機

発酵が進んだもろみを絞るための搾り機も、木製のものが使われることがあります。木製の搾り機は、発酵過程で生じる微妙な力を吸収し、酒の風味を損なうことなく絞ることができます。

6. 酒蔵の構造

伝統的な酒蔵の建物そのものも、木材を使って建設されることが多いです。木造の建物は適度な通気性を持ち、発酵中の温度や湿度の調整に役立ちます。また、木材は断熱性が高く、外部の気温変化から酒蔵内を守ります。

7. 神聖な儀式と木の器

酒造りの過程や神事には、木製の器が使われることが多いです。木の器は、自然との調和を象徴し、神聖な儀式において重要な役割を果たします。木製の器に注がれた日本酒は、その風味が一層引き立ちます。

木や森が日本酒の醸造に与える影響は、風味や品質だけでなく、自然との共生や持続可能な資源管理にも深く関わっています。日本酒の伝統と文化は、木材や森林との密接な関係によって支えられているのです。

②ありがとうございます!では、酒の材料は、米に加えて水です。その水と木や森などの関わりを解説ください

◇日本酒の醸造において、水は非常に重要な役割を果たします。水の質と量が日本酒の味や品質に大きな影響を与えるため、日本酒の名産地は良質な水源がある場所に集中しています。ここでは、水と木や森との関わりについて詳しく解説します。

1. 森林と水源

良質な水は、豊かな森林がもたらす恩恵の一つです。森林は自然のフィルターとして機能し、雨水を浄化して地下水に変えます。樹木の根が土壌を安定させ、浸透した雨水は地下に蓄えられ、清潔で栄養豊富な水源を形成します。こうして得られた地下水は、日本酒の醸造に理想的なものとなります。

2. 湧水と酒造り

多くの酒蔵は、名水とされる湧水の近くにあります。これらの湧水は、地下の森林が浄化した水が地表に湧き出たもので、ミネラルが豊富で清澄な水です。このような湧水を使うことで、酒の発酵が安定し、独特の風味が生まれます。

3. 水質と酒の種類

日本酒の種類や風味は、水質によって大きく変わります。硬水(ミネラルが多く含まれる水)は、発酵を促進し、しっかりとした味わいの酒を生み出します。一方、軟水(ミネラルが少ない水)は、まろやかで軽やかな味わいの酒を作ります。森林から得られる湧水や地下水の性質が、日本酒の個性を決定します。

4. 森林保護と水資源管理

森林は水資源の維持に不可欠であり、多くの酒蔵は森林の保護活動に積極的に取り組んでいます。持続可能な酒造りを目指し、森林の再生や保護を行うことで、未来の水源を確保し、環境保護にも貢献しています。このような取り組みは、地域社会や次世代への大きな貢献となります。

5. 伝統的な水の利用

日本酒の醸造過程では、伝統的に木製の樽や桶を使って水を貯蔵したり運んだりすることがあります。これにより、水の品質が保たれ、酒造りの過程で安定した発酵が行われます。また、木の香りが水に移ることで、酒に独特の風味が加わることもあります。

6. 地域ごとの風味の違い

各地の水源の特徴が日本酒の味わいに反映されるため、地域ごとに独特の風味が生まれます。例えば、兵庫県の灘(なだ)地区は硬水を使った力強い酒が特徴ですし、新潟県の越後(えちご)地方は軟水を使ったまろやかな酒が有名です。これらの風味の違いは、地域ごとの水質と密接に関係しています。

水と木や森の関わりは、日本酒の品質と風味を決定づける重要な要素です。森林がもたらす豊かな水資源は、日本酒造りの基盤となっており、自然との共生が日本酒の魅力を一層深めています。

他にも知りたいことがあれば、お気軽にどうぞ。私はいつでもお手伝いします!

④ 「ミネラルが豊富で清澄な水です。このような湧水を使うことで、酒の発酵が安定し、、、」、、ほおう、、ここを深く掘り下げてください

◇もちろんです!日本酒の発酵過程における水の役割をさらに深く掘り下げてみましょう。

水の成分と発酵の関係

発酵に使われる水の質が日本酒の味や品質に大きな影響を与えることはすでに述べましたが、その理由を詳しく見ていきましょう。

1. ミネラルの役割

水中のミネラルは、酵母や乳酸菌といった微生物の活動を助ける役割を果たします。特に以下のミネラルが重要です:

カルシウム:酵母の成長を促進し、発酵の過程を安定させます。

マグネシウム:酵母の代謝活動をサポートし、発酵の効率を高めます。

カリウム:酵母の細胞膜の機能を維持し、発酵をスムーズに進行させます。

これらのミネラルがバランス良く含まれている水は、発酵を安定させ、酒の風味に深みを加える効果があります。

2. 水の硬度

水の硬度(ミネラル含有量の総量)は、酒の風味や口当たりに影響します:

硬水:ミネラルが多く含まれているため、発酵が早く進み、しっかりとした味わいの酒が生まれます。硬水は特に男性的で力強い酒に適しています。

軟水:ミネラルが少ないため、発酵がゆっくりと進み、まろやかで柔らかい味わいの酒が生まれます。軟水は女性的で繊細な酒に適しています。

清澄な水と発酵

清澄な水は、不要な不純物が少ないため、発酵に最適な環境を提供します。不純物が多いと、発酵過程で微生物の活動が妨げられ、酒の品質が低下する可能性があります。清澄な水は微生物の活動を最大限に引き出し、安定した発酵を実現します。

森林と水源の保護

良質な水源を維持するためには、森林の保護が不可欠です。森林が健全であれば、雨水がゆっくりと浸透し、地下水として蓄えられます。この過程で水は自然に浄化され、ミネラルを含んだ清澄な水が生成されます。森林の伐採や破壊が進むと、水源が劣化し、酒造りに適した水が得られなくなる恐れがあります。そのため、多くの酒蔵は森林の保護活動に積極的に取り組んでいます。

具体例:名水を用いる酒蔵

いくつかの酒蔵は、特定の名水を使用して日本酒を醸造しています。例えば、兵庫県の灘地方では、「宮水(みやみず)」と呼ばれる硬水が使われており、この水を使うことで力強い味わいの酒が生まれます。また、新潟県の越後地方では、雪解け水が軟水となり、まろやかな酒が作られています。

水の質が日本酒の発酵と風味に与える影響は非常に大きく、水と森林の関係を理解することは、日本酒の魅力を深く味わうために欠かせない要素です。

、、、、、、、

ありがとうございます!

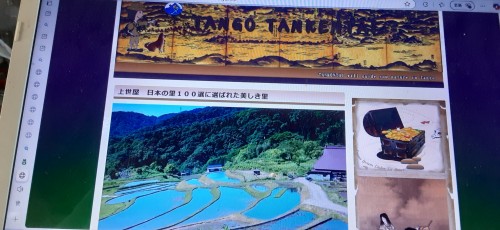

向井酒造は、京都府与謝郡伊根町に位置する老舗の酒蔵で、宝暦4年(1754年)に創業されました。この酒蔵は「海に一番近い酒蔵」として知られており、特に「伊根満開」という銘柄で有名です。

向井酒造の酒水

向井酒造が使用する水は、伊根町の豊かな自然環境から得られる清澄な地下水です。この水は、丹後半島の山々から流れ出る湧水や地下水であり、ミネラルが豊富で清らかな水質を持っています。このような水を使用することで、発酵が安定し、独特の風味が生まれます。

向井酒造の特徴

- 古代米使用: 向井酒造は、古代米(赤米)を使った日本酒「伊根満開」で知られています。この酒はロゼワインのような色合いと風味を持ち、特に女性に人気があります。

- 女性杜氏: 向井酒造の杜氏は女性であり、独創的な酒造りを行っています。彼女の手掛ける酒は、伝統と革新が融合したものとなっています。

地域との関わり

向井酒造は、地元の自然環境や文化と深く結びついており、地域の誇りとなっています。伊根町の美しい風景とともに、向井酒造の酒は地域の魅力を伝える存在です。

向井酒造の詳細については、をご覧ください。

他にも知りたいことがあれば、どうぞお知らせください。いつでもお手伝いします!

軟水硬水については、どちらのタイプか情報下さい

向井酒造が使用している水は、軟水の部類に入ります。伊根町の豊かな自然環境から得られる地下水は、ミネラル含有量が少なく、非常に清澄な水質です。この軟水は、まろやかで柔らかい味わいの日本酒を生み出すのに適しています。

軟水は発酵過程で微生物の活動を穏やかに進めるため、酒の風味が繊細で口当たりの良いものになります。向井酒造の「伊根満開」などの銘柄は、まさにこの軟水がもたらす特性を活かした日本酒です。

軟水と硬水の違いが日本酒の味や品質にどのように影響を与えるかについて、さらに詳しく知りたいことがあれば教えてくださいね。いつでもお手伝いします!

与謝娘酒造(よさむすめしゅぞう)は、京都府与謝郡与謝野町に位置する老舗の酒蔵で、1887年(明治20年)に創業されました。この酒蔵は、伝統的な技術を守りながらも、新しい挑戦を続けることで知られています。

与謝娘酒造の特徴

- 水源: 与謝娘酒造が使用する水は、大江山山系の花崗岩で濾過された清水です。この水はミネラルが豊富で、酒の発酵を安定させ、独特の風味を生み出します。

- 米: 地元の特産である「京の豆っこ米」を使用しています。地元の農家や農業法人が栽培した米を使い、地域とのつながりを大切にしています。

- 多様な酒造り: 伝統的な日本酒だけでなく、フルーツを使ったお酒や低アルコール、スパークリングなど、さまざまな種類のお酒を製造しています。

- 家族経営: 創業以来、家族中心で酒造りを行っており、代々受け継がれた技術と情熱が込められています。

代表的な銘柄

- ヨサムスメ: 低アルコールで微発泡の新感覚日本酒。特にオーストラリア向けに作られたもので、ワインソムリエからも高評価を受けています。

- みどりの風: 純米吟醸酒で、フルーティーで爽やかな味わいが特徴です。香りと米の旨みのバランスが取れたお酒です。

地域との関わり

与謝娘酒造は、地元の自然環境や文化と深く結びついており、地域の誇りとなっています。観光客に酒蔵を案内したり、醸造体験を提供したりすることで、地域の魅力を伝える活動も行っています。

与謝娘酒造の詳細については、をご覧ください。

他にも知りたいことがあれば、どうぞお知らせください。いつでもお手伝いします!

与謝娘酒造が使用している水は、硬水の部類に入ります。大江山山系の花崗岩で濾過された清水は、ミネラルが豊富であり、酒の発酵を安定させるのに適しています。カルシウムやマグネシウムといったミネラルが多く含まれているため、発酵過程での微生物の活動を促進し、しっかりとした味わいの日本酒が生まれます。