2012/08/19

丹後各地の地名について考察した書澤潔さんの『探訪 丹後半島の旅 地名語源とその歴史伝承を尋ねて』(文理閣)は丹念に足を運んでの考察だけに、その説得力は大変なものです。

澤さんは、「世屋」について、次のように述べています。「世屋とは、狭谷(せや)のことである。宮津湾にそった日置から、文字通り狭い谷を遡ると、下世屋、松尾、上世屋と秘境が続く」と。

多少疑問はあります。狭い谷というのは、龍渓の特徴であってもせや全体の特徴ではない。世屋の特徴は高原ではないか。狭い谷を遡った順が、下世屋、松尾、上世屋というのもおかしい。上世屋や木子の人たちが、宮津へ出るのに逆のコースをいったかというと、それは最近のこと、大正年間までは駒倉へでて、内山へ行き、五十河、岩滝経由でいきました。で

下世屋・畑・松尾・駒倉・木子などの里の人たち全体を納得させる力がない!けれども、そこは澤先生。反論の根拠がありません。今日まで、そう信じていました。

しかし、この景観をみて、ちょっとまてよと思い始めています。

縦貫林道成相線から天の橋立左側を見たものです。

説明してみます。左の付け根には、元丹後の国府・府中。背後に緩やかな角度でつながっている山が世屋の山々。

この景観に込められた歴史的な位置関係に語源があるのではないかと。

上世屋の立村は704年真応上人による観音様の発見がきっかけとされています。

704年というと、律令制度の完成期に当たっています。

日本史上最初の戸籍とされる庚午年籍が作成されたのが、670年頃。その戸籍をもとに、

1.豪族らの私有地を廃止すること

2.中央による統一的な地方統治制度を創設すること

3.戸籍・計帳・班田収授法を制定すること

4.租税制度を編成すること

などが整備され、その本格的律令法典として登場したのが、701年に制定・施行された大宝律令。

府中には、その律令に基づき国司が政務を執る令制国の中心地・国府のあったところ。

741年(天平13年)、には、僧20人をおく国分寺建立の詔が出されています。

「せや」という地名は、戸籍・計帳・班田収授法を制定する過程で生まれたのではないだろうか、という思いつきです。この国府に関係した役人が世屋という名を命名したと仮定すれば、国府の背後の山の里、という意味で、背後の山、つまり背の山、せのやま、のとまを省いて、せや。

地名には縁起のいい意味の漢字を当てよという号令が和銅年間に出されています。そこで、せは背でなく世、やは山でなく屋。こうして今の「世屋」が誕生!

こう考えたのですが、とお伺いをすべき先生は、もういらっしゃらない。

ちなみにこの景観は、丹後一宮から丹後二ノ宮へ辿る大内峠付近から見ることができます。

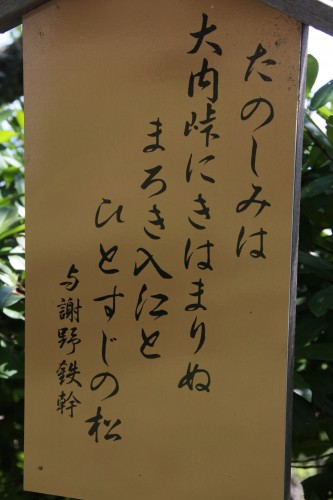

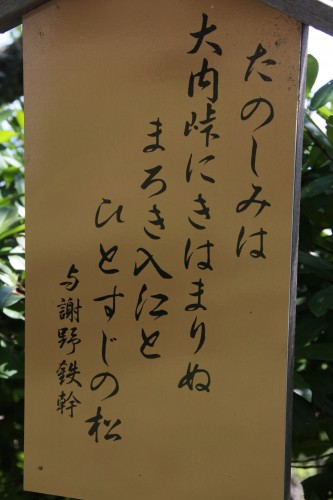

ここは、与謝野鉄幹氏も訪れ、そのさい詠まれたの歌の碑が建っています。

楽しみは大内峠にきはまりぬ

まろき入り江とひとすじの松